我們誰不喜歡節日呢?節日含有文化、社會和情感的成分,為我們的生活增添了豐富的色彩。事實上,節日幾乎與人類的存在一樣久遠。因此,它們反映了各民族形成的傳統和習俗,并在本質上影響著人類生活的幾乎所有領域,尤其是文化。

中國文化作為世界上最古老的文化之一,是一座真正的文化遺產寶庫,必須加以保護并傳承給未來的世代。習近平主席強調“要把優秀傳統文化的精神標識提煉出來、展示出來,把優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來、展示出來”,并指出要共同倡導加強國際人文交流合作,這在不同民族文化的相互豐富中發揮著重要作用。在這方面,值得指出的是,文化交流不僅有助于理解自身文化,還有助于拓寬視野,使我們能夠接觸新的習俗、美食以及各種各樣的藝術形式。

與此同時,文學作為一種藝術形式,可以為我們充分講述某個民族的風俗習慣,其中非常重要的一部分就是傳統節日。過節是人類大家庭的共同愛好。在俄羅斯推介中國文學的過程中我和我的同事發現,通過介紹文學作品中對傳統節日的描寫,可以更好地引起讀者的興趣和共鳴。2021年8月1日,我和我的丈夫羅流沙在中國作家協會外聯部的支持下成立了俄羅斯的中國文學讀者俱樂部(簡稱“俱樂部”)。俱樂部的重要活動之一是在VK網開設的公眾號上展開的。在這個平臺上,可以找到關于中國文學譯作的新聞、讀后感、作家訪談和文學問答等內容。到目前為止,俱樂部公眾號已有超過4000名訂閱者,已發布大約300篇文章,其中,35篇文章與中國傳統節日直接相關。

每年在公眾號的“紀念日歷”專欄中,會發布關于春節、元宵節、清明節、端午節、中秋節、重陽節等重要節日的文章。除了這些節日以外,俱樂部還向讀者介紹了“龍抬頭”節日、七夕節、中元節等節日,以及二十四節氣中的一些節氣,比如立冬和大暑。由于俱樂部的目標是讓讀者了解中國文學的杰作,因此,在每篇關于中國傳統節日的文章中,都會發布主題選集,以及翻譯成俄語的中國作家關于傳統節日的作品片段。

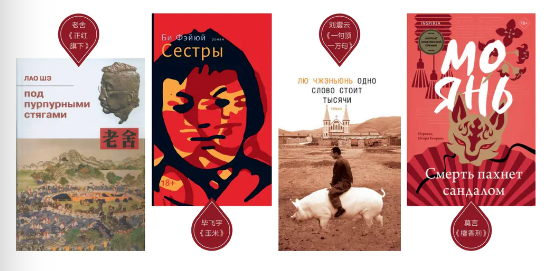

我們會選擇那些在創作中最生動反映與中國傳統節日相關的象征和傳統的作家。例如,從2021年到2024年,俱樂部的讀者們閱讀了蒲松齡、魯迅、老舍、巴金、莫言、劉震云、畢飛宇、沈從文、曹征路、桐華等作家的作品片段。上述作家利用節日的意象來發展各種主題和情節,因此,所選的片段使俄羅斯讀者能夠全面觀察中國節日的有趣細節。

3年來,我們多次提到老舍的自傳體小說《正紅旗下》,在這部作品中,從小年開始,作者詳細描述了春節的各個階段,因為他正好出生在小年:

父親并沒有去買什么年貨,主要的原因是沒有錢。他可是沒有忽略了神佛,不但請了財神與灶王的紙像,而且請了高香、大小紅燭,和五碗還沒有烙熟的月餅。他也煮了些年飯,用特制的小飯缸盛好,上面擺上幾顆紅棗,并覆上一塊柿餅兒,插上一枝松枝,枝上還懸著幾個小金紙元寶,看起來頗有新年氣象。他簡單地說出心中的喜悅:“咱們吃什么不吃什么的都不要緊,可不能委屈了神佛!神佛賞給了我一個老兒子呀!”(《老舍全集》第8卷,北京:人民文學出版社,1999)

在這部小說中,老舍還描述了一個角色在節日的前夕包餃子。在元宵節期間,我們摘錄了一段講述參觀北京廟會的情節,那里提供各種滿足不同口味和預算的節日娛樂。

此外,在小年期間,公眾號還發表了畢飛宇的《玉米》三部曲中的一段摘錄,描述了中國鄉村的春節準備。巴金的小說《家》中也包含了許多關于中國傳統文化的詳細描述,其中也包括慶祝春節的準備工作。

元宵節的時候,我們展示了劉震云的小說《一句頂一萬句》中的一段摘錄,作者詳細描述了在中國農村為元宵節舉行的狂歡活動:

每年到年底,延津縣城要鬧一次社火。說是年底,其實是轉年的元宵節,但大家還是習慣說年底。縣城東街有個打兔的叫老馮,既上山用火銃打兔,也到十字街頭賣熏好的兔肉。老馮是個豁嘴,除了打兔賣熏兔,最喜熱鬧。每年年底城里鬧社火,都歸他張羅,是城里社火會的會首。每年一到年底,老馮便集結一百多人,踩著高蹺,穿著彩衣,用油彩涂著臉,敲鑼打鼓,從城里穿過。平時大家從事五行八作,現在每個人都改做另外一個人:或是百年前千年前的一個人,如共工、勾龍、蚩尤、祝融、文王、紂王、妲己等;或是生活中沒影的人,如孫悟空、豬八戒、沙僧、嫦娥、閻王、小鬼等;或是戲里的生、凈、旦、末、丑,只裝扮一個大概,不具體要求他是誰。社火一般要鬧七天,從陰歷十三,直鬧到陰歷二十。這年陰歷元宵節,老馮又領著社火隊大鬧縣城。(《一句頂一萬句》,武漢:長江文藝出版社,2009)

在中國農歷二月初二,中國人會慶祝“龍抬頭”節日。這源自古人對星象的解讀,正是在這個冬末春初的日子,代表“東方蒼龍”的星宿初露地平線,也象征了自然的復蘇。在中國文學中,無論是古代還是現代,龍的形象都相當常見。在“龍抬頭”這一天,我們向讀者介紹了曹征路的小說《紅云》。這部小說里的故事發生在南方的廣東省,描述了一種在“龍抬頭”期間出現的獨特自然現象。

清明節則通過魯迅的著名短篇小說《藥》中的片段以及莫言的小說《檀香刑》中的一段來呈現,后者包括女主角在秋千上搖擺,迎接春天到來的橋段。

端午節則通過沈從文的小說《邊城》,重現了這個節日的奇妙氛圍:

端午日,當地婦女小孩子,莫不穿了新衣,額角上用雄黃蘸酒畫了個王字。任何人家到了這天必可以吃魚吃肉。大約上午十一點鐘左右,全茶峒人就吃了午飯,把飯吃過后,在城里住家的,莫不倒鎖了門,全家出城到河邊看劃船。……劃船的事各人在數天以前就早有了準備,分組分幫各自選出了若干身體結實手腳伶俐的小伙子,在潭中練習進退。船只的形式,與平常木船大不相同,形體一律又長又狹,兩頭高高翹起,船身繪著朱紅顏色長線,平常時節多擱在河邊干燥洞穴里,要用它時,拖下水去。每只船可坐十二個到十八個槳手,一個帶頭的,一個鼓手,一個鑼手。槳手每人持一支短槳,隨了鼓聲緩促為節拍,把船向前劃去。坐在船頭上,頭上纏裹著紅布包頭,手上拿兩支小令旗,左右揮動,指揮船只的進退。擂鼓打鑼的,多坐在船只的中部,船一劃動便即刻蓬蓬鏜鏜把鑼鼓很單純的敲打起來,為劃槳水手調理下槳節拍。一船快慢既不得不靠鼓聲,故每當兩船競賽到劇烈時,鼓聲如雷鳴,加上兩岸人吶喊助威,便使人想起梁紅玉老鸛河時水戰擂鼓,牛皋水擒楊幺時也是水戰擂鼓。(《沈從文作品精選》,武漢:長江文藝出版社,2004)

桐華的小說《步步驚心》中則出現了對中秋節的描述。該小說充滿了民族志般的細節,其中詳細描繪了中國傳統節日、生活用品、服裝和飾品、食物和飲料等。此外,針對中秋節,我們完整刊登了莫言的散文《北京秋天下午的我》。

由于莫言對酒文化的知識特別深,因此,在重陽節這個登高喝菊花酒的節日里,我們刊登了他的小說《酒國》中的一段,描述了一個角色關于葡萄酒發明史的有趣講座。

在中國,任何節日都離不開豐富的飲食傳統。因此,公眾號發布了許多來自崔岱遠散文集《吃貨辭典》的片段。例如,在臘八節,俄羅斯讀者可以讀到他的散文《臘八兒粥》,在元宵節可以閱讀《元宵》,在清明節可以閱讀《青團》,在端午節可以閱讀《粽子》,在中秋節可以閱讀《自來紅》,在立冬節氣則是關于餃子的散文《鲅魚餃子》。以下是專門介紹中秋節的一個片段:

中秋時節,天那么高,那么藍,那么清澈,人的心情也透著格外敞亮。市面上各色月餅給這怡人的節日平添了幾分甜蜜和溫馨。什么五仁月餅、翻毛月餅、提漿月餅、廣東月餅……讓人目不暇接。各地的月餅口味不同,其中最有京范兒的就得說是自來紅了。從前中秋祭月,供桌上少不了月餅,但并不是什么月餅都有資格上供。祭月的月餅必須是素的。別看自來紅小巧玲瓏的,卻有著莊重、古樸的氣度,自然擔當得起供月的重任。古人認為甜蜜的味道充滿了高貴和神秘,可以和光明美好聯系在一起,所以上供的吃食必是甜的。先人們用甜蜜的美味來祈禱幸福,而這些美味往往又成了祈禱的對象。這已然成了一種禮儀、一種文化,既是對甜蜜生活的贊美,也寄托了對團圓的憧憬。北京普通人家祭月供的都是兩碟自來紅。簡單樸素,卻考究莊重。當然,“心到神知,上供人吃”,上供撤下的素果最終還是給自家人吃的。(《吃貨辭典》,北京:商務印書館,2016)

眾所周知,所有童話都是民間智慧的結晶和情感最真誠的寶庫。閱讀中國的童話是了解中國文化的另一種視角,是認識其象征性、傳統和價值觀的好機會。我們的中國文學讀者俱樂部多次為讀者創造沉浸于中國童話世界的機會。例如,在2023年兔年,俱樂部向讀者推薦了俄文的中國民間故事集《年年愿幸福》中的《玉兔》童話。在2024年龍年,則推薦了這本故事集中關于龍的童話。此外,我們還整理了5部標題中包含“龍”的中國童話集,以及20篇翻譯成俄語的關于中國龍的童話。在另一篇文章中,我們整理了蒲松齡關于龍的“奇怪故事”專題,包括《豬婆龍》《龍》《蟄龍》《產龍》《龍無目》和《龍取水》等篇目。在七夕節,我們向俄羅斯讀者介紹了著名的牛郎織女的民間傳說故事。

即使是上述作品中的少量內容,也展示了中國文化的無限潛力,這種文化貫穿于中國作家的創作之中。杰出作家是民族文化大師,也是全人類文明的寶貴代表。閱讀中國文學作品使人能夠深入感受豐富的中國文化的所有細微之處,同時也能比較和意識到俄羅斯文化與中國文化的親近,從而使我們兩國人民更加緊密相連。(作者 羅玉蘭(Oksana Rodionova)[俄羅斯]系俄羅斯圣彼得堡國立大學副教授、中國文學翻譯家。本文圖片由作者提供 感謝劉江凱教授對本專題所作貢獻)

來源:《神州學人》(2025年第2期)

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.