有一種老師,人們既不知道他們的姓名,也看不到他們的面容,但他們無聲地推動了醫學的進步。他們是用于醫學教育和研究的遺體——“大體老師”。

每年清明節,復旦大學上海醫學院解剖與組織胚胎學系(以下簡稱解剖學系)都會組織學生開展專門活動追憶緬懷“大體老師”,或去上海青浦福壽園遺體捐獻者紀念碑拜謁,或在課前開展感恩儀式,或至人體科學館參觀了解標本背后的故事……

“沒有解剖就沒有醫學,沒有捐獻就沒有解剖。”復旦上醫解剖學系系主任李文生介紹。復旦大學遺體捐獻接受站是上海市成立最早、規模最大的遺體捐獻接受站之一,經過社會各界的不斷努力,遺體捐獻規模逐漸擴大,目前復旦大學上海醫學院的《局部解剖學》課程中,8—10名學生即可共同向一位“大體老師”學習。

“雖然現在有許多醫學軟件和解剖學圖譜可以補充課本知識,但‘大體老師’仍是醫學生們最好的老師。”李文生說。

回憶起自己大學時的解剖課,復旦大學人體科學館館長、基礎醫學院教授周國民表示,“那時還沒有‘大體老師’這個叫法,就稱作遺體,大概一個班幾十人才能用一兩具遺體。”

人體科學館里有一面掛滿遺體捐獻志愿書的墻,有一位“大體老師”曾留下“寧愿醫學生在我身上劃上千刀萬刀,也不愿在患者身上劃錯一刀”的遺言。

“這些志愿書大多是20世紀80年代初期為醫學事業捐獻的“大體老師”所寫,字字句句催人淚下,也是最讓我感到鼓舞的力量源泉。不過有時我也頗感遺憾,因為難以將我們的感恩傳達給所有遺體捐獻者的家屬。”周國民對這里許多捐獻者的故事都很熟悉,其中,令他印象最深刻的是一位年僅36歲的遺體捐獻者吳復生。

1983年,中科院即將畢業的研究生,吳復生本應當前途無量。他英年早逝、遺體捐獻的背后有怎樣的故事呢?周老師通過各種渠道聯系其親屬,幾經波折要到聯系方式。

“我給他弟弟發了短信,說明了我的來意,沒過一會兒,電話就打來了。”周國民回憶道,“他打電話過來時非常激動,沒想到他哥哥去世了這么多年,還有人惦念并一直想要感謝他的家人。”經過周國民的聯系,2019年末,吳復生的家人們來到了上海遺體捐獻者紀念園和人體科學館,“看到吳復生的照片和遺體捐獻志愿書,大家都流淚了。”

吳復生曾是知青,恢復高考后,他勤奮努力考上了安徽的大學。讀了兩年大學后,吳復生又參加了研究生考試,因成績優異被上海中科院生物化學研究所破格錄取。非常不幸的是,就在他即將進行畢業答辯之際,被確診患了白血病,雖經積極醫治,但他的病情已無力回天。在彌留之際,面對陪伴在身邊的父母和弟妹,他回憶過往種種,遺憾自己學習多年,卻未能走上工作崗位來回報社會,因此決定捐獻遺體。病逝后的遺體捐獻,也是他給國家和人民力所能及的全部貢獻。

不只是吳復生,在復旦大學上海醫學院,每一位“大體老師”的奉獻都被尊敬,被銘記,被感念。2016年清明節,解剖學系為本系捐獻遺體的教職工及其親屬塑了像。現在,塑像仍掛在人體科學館門口接受著參觀來訪者的致敬。

每一名復旦大學上海醫學院學子的第一堂局部解剖課,都是一堂生動而肅穆的“大思政課”。全體師生起立鞠躬,默哀致意,在為“大體老師”獻上一枝枝花后,方可開始課程教學,幾十年來,皆是如此。

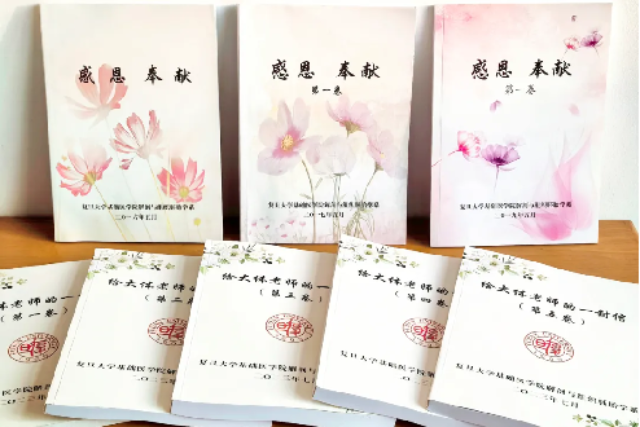

來自師生的諸多感恩致意中,最特別的要數《致“大體老師”的一封信》。自2016年起,所有修讀解剖學系列課程的學生都會在結課前完成這份手寫信。手寫信件、原創詩歌、書法作品,甚至學生自己吹奏的一支不甚熟練卻很動人的《春泥頌》,都被李文生老師仔細收錄起來,編纂成十幾本《感恩·奉獻》集,保存著數千名醫學生對“大體老師”的無限緬懷與敬意。

醫學生們從“大體老師”身上獲取的不僅是知識,更重要的是學醫所肩負的使命感和責任感。《感恩·奉獻》集每一本都有幾百頁,不同的字跡表達的都是對“大體老師”的真誠致敬:“雖然與您不曾相識,但您的無私奉獻給予了我們學習的機會,我們無法感同身受您生前的病苦,但絕不辜負您身后的選擇,謝謝您,我的老師!”(中國教育報-中國教育新聞網 記者 任朝霞 通訊員 李蔚怡 孫芯蕓)

復旦大學上海醫學院編撰的《感恩·奉獻》集 學校供圖

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.