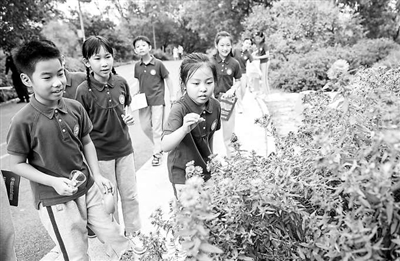

學生在“四季奧森”課程中進行自然觀察。 學校供圖

“四季奧森”課程以自然為課,巧思規(guī)劃路線。 張玉華 攝

清華大學附屬小學昌平學校與北京奧林匹克森林公園僅一河之隔。奧森公園剛開始只是學生“健步走”的場地,后來逐漸演變?yōu)閷W校開展科學觀察、藝術(shù)寫生、人文感悟、數(shù)理實踐、主題創(chuàng)生的綜合實踐活動基地,最終升華為一個系統(tǒng)的、充滿生命活力的跨學科主題學習場域。歷經(jīng)十年,清華附小昌平學校打造“公園里的學校”,走出了一條從“利用資源”到“生成課程”的探索之路,將“課堂小天地”延展至“天地大課堂”。

1

借助真實情境,建設跨學科主題課程群

未來社會需要的人才是能夠靈活運用知識、勇于創(chuàng)新、善于解決真實問題的復合型人才。解決真實世界的復雜問題,要求具備跨學科的視野與方法,能夠整合多領域的知識與思維方式。《義務教育語文課程標準(2022年版)》將“跨學科學習”作為拓展型任務群提出來,強調(diào)讓學生在更廣闊的時空背景下、在真實的語言運用情境中,綜合運用多學科知識解決實際問題,從而提高語言文字運用能力,并促進對社會和人生的認識,最終指向核心素養(yǎng)的整體提升。

奧森公園本身就是一個真實的、動態(tài)變化的語言運用情境。在這里,學生可以完成觀察記錄、采訪游客、撰寫報告、發(fā)布倡議等任務,進行傾聽、閱讀、觀察、書寫、討論、演示等一系列言語實踐,這使得語文學習從抽象的符號操練轉(zhuǎn)變?yōu)橛醒腥獾囊饬x建構(gòu)。同時,借助奧森公園這一載體,可以將語文、科學、數(shù)學、美術(shù)、音樂、道德與法治等學科有機地“編織”在一起,圍繞一個共同的主題,形成育人合力。于是,建設奧森跨學科主題課程群的想法應運而生。

在具體實踐中,學校以竇桂梅校長的《小學語文主題教學論》為理論指導,圍繞“自然探索、體育健康、人文藝術(shù)、社會參與”四大領域,結(jié)合學科教材,提煉具有統(tǒng)整力的主題,遵循“幼小銜接、啟程學段、知行學段、修遠學段、小初銜接”的縱向貫通進階,形成了獨具特色的奧森跨學科主題課程群。

2

提煉三條路徑,實現(xiàn)核心素養(yǎng)多維融合

奧森跨學科主題課程群的建構(gòu)不是簡單的“活動升級”,它旨在以“主題”為利刃,劈開學科間的藩籬;以“奧森”為支點,撬動真實情境的學習;以“課程群”為容器,整合一切可利用的教育資源;并以多元評價為導向,保障學生在跨學科學習中獲得全面發(fā)展。

奧森跨學科課程的主題選擇,有三條路徑。

一是基于學科核心概念提煉主題。即從各學科教材中提煉出具有統(tǒng)整力的核心概念,如“變化”“系統(tǒng)”“多樣性”“平衡”等,并在奧森公園中尋找對應載體。例如,圍繞“系統(tǒng)”概念,生成“探秘奧森生態(tài)系統(tǒng)”主題。

二是基于真實社會議題開發(fā)主題。學校關(guān)注與奧森公園相關(guān)的社會性、環(huán)境性議題,如垃圾分類、水資源保護、生物多樣性保護等,生成了“我是濕地小衛(wèi)士”“低碳行動在奧森”等主題,培養(yǎng)學生的公民意識與社會責任感。

三是基于學生興趣與問題創(chuàng)生主題。學校鼓勵學生提出自己對奧森公園的奇思妙想,如“為什么秋天的樹葉會變顏色?”“奧森里有多少種鳥?”教師將這些問題轉(zhuǎn)化為“樹葉的密碼”“奧森的居民”等探究主題,最大限度地激發(fā)學生的內(nèi)在動機。

按照“主題—學習主題—特定學習主題”的概念連續(xù)體,學校將促進學生核心素養(yǎng)融合發(fā)展的課程目標進行了拆解和細化。

語言運用方面:在真實任務驅(qū)動下,提升學生實地觀察記錄、采訪溝通、撰寫研究報告、創(chuàng)作文學小品、進行公開演講等綜合性語言表達能力。

思維能力方面:在提出假設、設計探究方案、收集分析數(shù)據(jù)、驗證結(jié)論的過程中,系統(tǒng)發(fā)展學生批判性思維、科學探究能力和解決問題的邏輯思維能力。

審美創(chuàng)造方面:通過感受奧森公園的自然風光、四季輪回、形態(tài)色彩與聲音韻律,創(chuàng)作自然筆記、繪畫、攝影、音樂與文學作品,提升學生審美感知與藝術(shù)創(chuàng)造能力。

文化自信方面:在探尋奧森公園所承載的奧林匹克精神、中國傳統(tǒng)園林文化及歷史變遷中,增強學生對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和時代精神的認同與自豪感。

3

重組學習內(nèi)容,形成“三學六段”學習流程

學校以“春生、夏長、秋收、冬藏”的四季時序為軸線,以語文學科為核心,構(gòu)建起“大主題、多學科、大任務、多選擇”的跨學科主題課程網(wǎng)絡。各學科根據(jù)自身特點,融入不同季節(jié)的主題學習中。比如,語文學科誦讀對應四季的經(jīng)典詩詞,撰寫“我的四季自然筆記”,進行狀物、抒情、描寫的片段練習,創(chuàng)編關(guān)于四季更替的童話或科學故事;數(shù)學學科統(tǒng)計不同區(qū)域樹木的種類與數(shù)量,測量并計算公園內(nèi)人工湖泊面積的變化,用折線圖統(tǒng)計每月平均氣溫;科學課觀察并記錄不同季節(jié)的物候現(xiàn)象(植物發(fā)芽、開花、結(jié)果、落葉,動物活動等),探究日照長短、氣溫變化與季節(jié)的關(guān)系,認識不同季節(jié)的代表性動植物;美術(shù)課進行戶外寫生,捕捉四季的色彩變化,利用落葉、種子、花瓣等自然物進行拼貼畫創(chuàng)作。

學校結(jié)合跨學科主題學習的特質(zhì),形成任務驅(qū)動的“三學六段”結(jié)構(gòu)化學習流程。

行前預學:第一階段為“主題啟動”,教師通過視頻、圖片、故事等方式創(chuàng)設情境,引出核心主題,激發(fā)學生探究興趣。第二階段為“任務驅(qū)動”,發(fā)布核心驅(qū)動性任務(如:為奧森設計一本《四季旅游手冊》),學生分組認領子任務,進行知識鋪墊和方案預設計。

行中共學:第一階段為“實地探究”,學生帶著任務單和工具,進入奧森公園進行定向觀察、測量、訪談、樣本采集等。第二階段為“協(xié)作建構(gòu)”,小組成員在探究過程中隨時交流、討論、共享信息,初步形成小組的發(fā)現(xiàn)與觀點。

行后延學:第一階段為“成果凝練”,返回課堂,各組整理、分析收集的數(shù)據(jù)與資料,撰寫報告,制作模型,排練表演,完成《四季旅游手冊》等最終作品。第二階段為“遷移展示”,舉辦“奧森四季”主題成果匯報會,邀請家長、其他班級師生參加。各組通過演講、展板、戲劇、視頻等多種形式展示學習成果,并進行評價與反思。將學習所得遷移到新的情境,如為校園綠化提建議。

4

變革教研與資源體系,為課程實施提供支持

學校從三個方面為奧森跨學科主題課程的實施提供堅實保障。

一是組建跨學科教研共同體。學校打破教研組界限,成立跨學科的“奧森課程項目組”開展協(xié)同教學,不同學科教師共同備課、共同進入現(xiàn)場、共同指導學生、共同評價成果。跨學科教研共同體定期舉辦“奧森課程”主題沙龍、工作坊和案例研討會,大家分享經(jīng)驗,破解難題,形成開放、協(xié)作、創(chuàng)新的教師文化。

二是形成指向核心素養(yǎng)的多元“增值”評價體系。學校研發(fā)了“四增值”評價量表:一是在過程性評價與結(jié)果性評價中增值——使用《探究過程觀察表》《小組合作貢獻度評價量規(guī)》等工具,記錄學生在實地探究、團隊協(xié)作中的過程性表現(xiàn),同時,制定完整的學習結(jié)果評價細化指標。二是在表現(xiàn)性評價與增值性評價中增值——制定清晰的評價標準,對學生的研究報告、自然筆記、藝術(shù)創(chuàng)作、口頭匯報等成果進行等級評價,重點關(guān)注其體現(xiàn)出的思維深度、知識整合度與創(chuàng)造力。同時,為學生建立電子或?qū)嶓w的學習增值評價檔案袋,收集從任務單、草圖、初稿到最終成果的全過程資料,清晰展現(xiàn)其成長軌跡和反思歷程。

三是建立課程資源支持體系與協(xié)同機制。學校開發(fā)了“奧森課程資源包”與《安全指導手冊》。資源包圍繞主題方案、任務單、背景資料、評價工具等,為教師提供標準化支持;安全手冊明確活動流程、風險點及應急預案,確保萬無一失。建立了家校社“教聯(lián)體”協(xié)同機制,邀請家長志愿者參與活動組織與安全保障;聘請公園管理人員、生態(tài)學家、藝術(shù)家等作為校外導師,提供課程專業(yè)支持。

經(jīng)過十年的實踐,奧森跨學科主題課程群建設已取得多方面積極成效:學生綜合運用知識解決問題的能力、溝通協(xié)作能力、創(chuàng)新思維大幅提升,對自然環(huán)境、家鄉(xiāng)社區(qū)的情感更為深厚;教師的課程領導力、跨學科教學設計能力與合作精神得到大幅提升;學校形成了以“奧森”為品牌的一系列成熟主題課程案例,成為學校鮮明的文化標識。

(作者系清華大學附屬小學昌平學校校長)

《中國教育報》2025年11月17日 第06版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.