近日,《2025年中小學教師人群應用人工智能情況調研報告》在人工智能賦能區域教育創新發展論壇發布。該報告由中國教育發展戰略學會區域教育專業委員會聯合學科網及全國30余家教育單位共同完成。

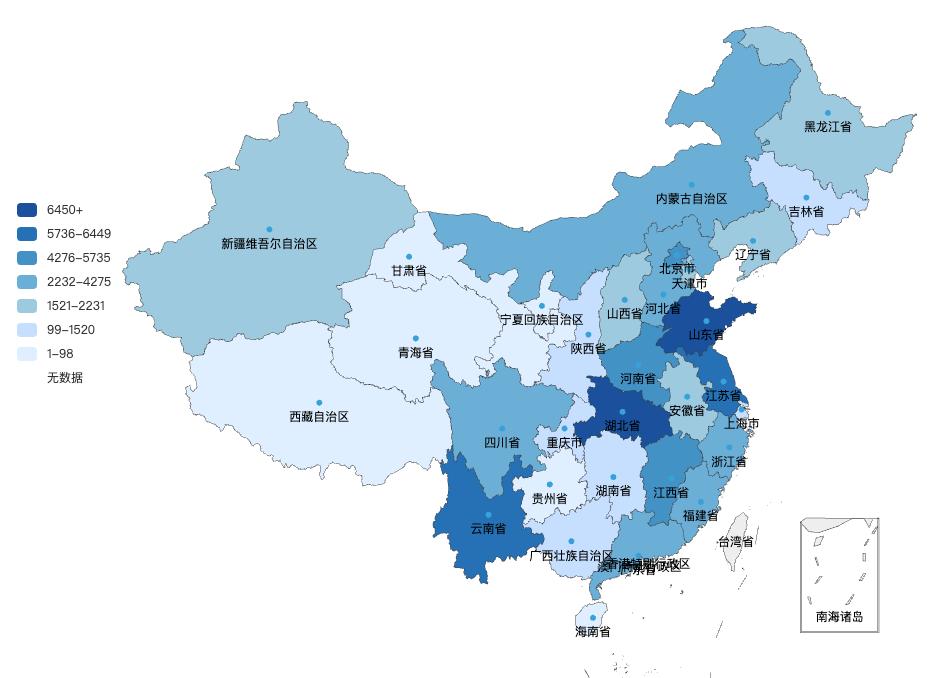

調研自2025年6月至9月,歷時4個月,共回收有效樣本68792份,同時結合了學科網平臺6000多萬名教師的相關數據。

全國調研樣本數據分布

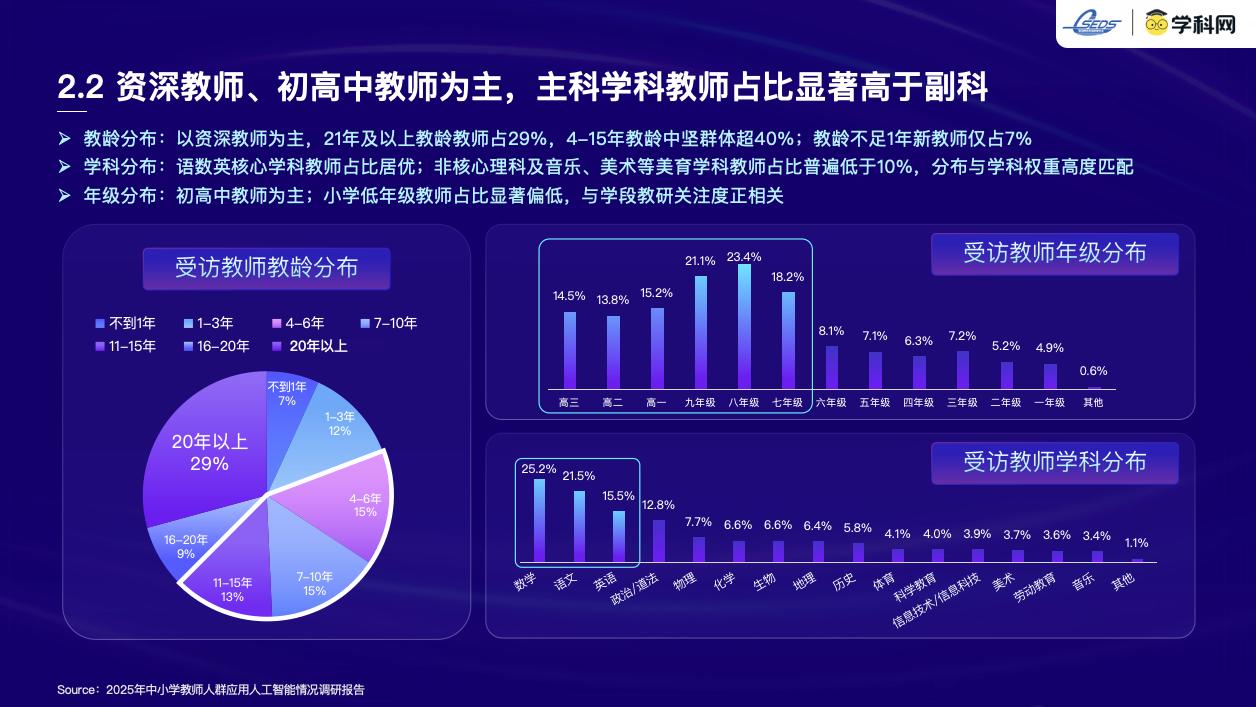

報告顯示,我國“AI(人工智能)+ 教育”發展勢頭強勁。當前,人工智能已實現了對中小學“備課、授課、學練、考試、評價、管理”六大核心教學環節的全流程覆蓋;中小學教師常用人工智能工具矩陣涵蓋了14大類、90多個具體工具;DeepSeek、豆包等相關APP月活用戶數量呈爆發式增長;中小學教師應用群體中,31—40歲教師占比近30% ,成為主力,語文、數學等主科及初高中教師占比相對更高。

近半年來,中小學教師人工智能應用規模增加顯著。有應用經歷者從75%升至81%,每日使用者從20.3%增至26.2%,人工智能已經成為教育教學的“常規輔助”。60.7%的教師因提升效率、56.7%因減輕負擔使用人工智能工具;未使用者多因認知不足(53.4%)、獲取渠道有限(37.4%)。應用場景中,以備課為目的的應用最集中,寫教案(50%)、制作PPT(42%)、檢索教學資料(37.7%)成為主流,但課中、課后的評價與管理環節應用仍然較低。

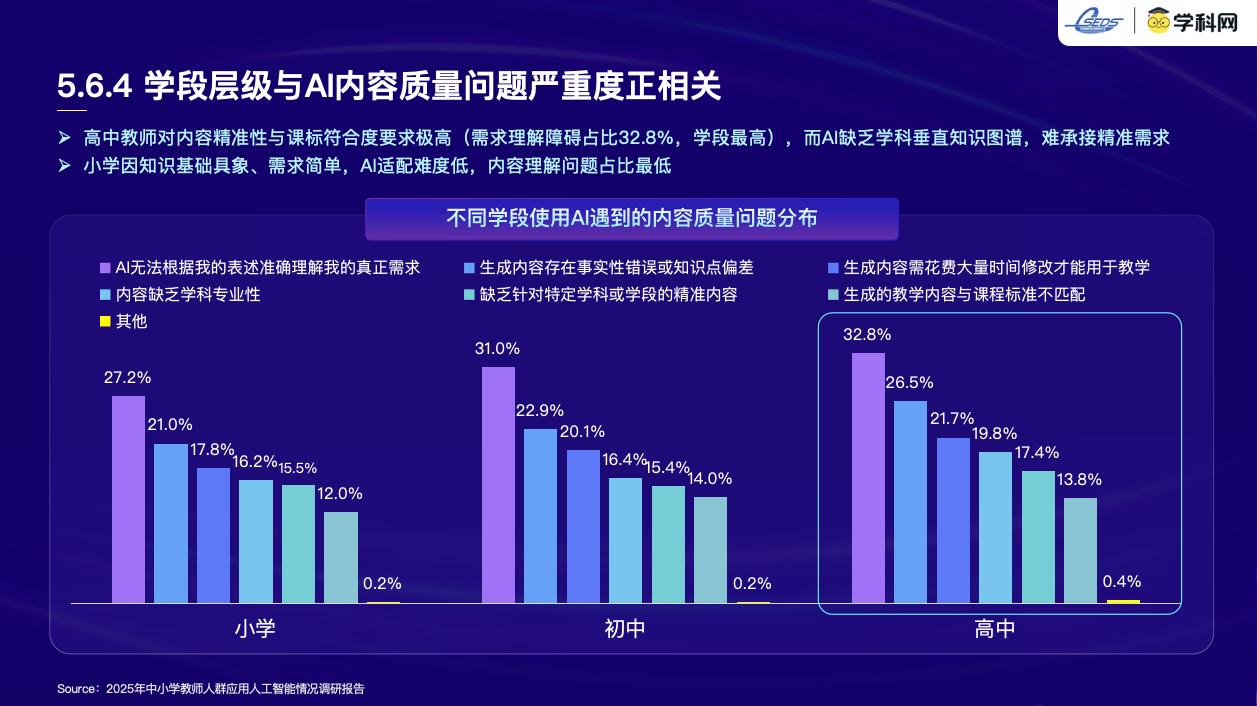

調研發現,教師們在人工智能應用中面臨三類突出難題:一是需反復切換工具,缺乏能一站式滿足多元教學需求的平臺;二是人工智能工具難以精準匹配教學需求,生成內容有偏差或專業度不足,需額外修正;三是受“提示詞”制約,教師不熟悉交互邏輯導致需求表達不暢。

除此之外,不同教師人工智能應用的困擾也值得關注,教齡3年以內新教師擔憂內容質量,資深教師又受操作復雜、工具切換繁瑣等因素困擾。

報告顯示,教師對于人工智能的應用在學段上差異明顯,小學教師應用場景以基礎教學資源獲取為主;初中教師的應用則逐漸向應試需求傾斜,出題組卷類工具的使用需求增加;高中教師對生成內容的精準度要求最為嚴格,對內容專業性與準確性的期待更高。

總體而言,“即學即用、即拿即用”的實操性內容最受教師青睞。61.19%的教師需要可直接復用的案例模板,53.45%的教師希望獲取針對備課、作業批改等具體痛點的應用。

綜合調研情況,為滿足未來中小學教師對人工智能的應用,需從四個方面作出努力。一是加強“一體化平臺”建設,減少工具切換成本,同時針對不同學科、學段的教學特點,研發專用AI模型,提升工具適配性;二是加大“案例式培訓”力度,圍繞具體場景開展實操培訓,并搭建教師交流社群,促進經驗共享;三是加快制定“AI教育產品評價標準”,為教師篩選優質工具提供專業參考;四是解決教師教學的痛點,在完成備課等應用基礎上,開展諸如教學述評、學業述評等因材施教的教育教學應用及評價與管理應用的探索,實現人工智能與教育教學實踐的深度融合。(中國教育報-中國教育新聞網通訊員 王雅)

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.