近期,臨沂大學地質(zhì)與古生物研究所張福成教授團隊在河北省承德市豐寧滿族自治縣發(fā)現(xiàn)了兩具1.3億多年前的植食性恐龍化石。這兩具完整的恐龍皮膚化石發(fā)現(xiàn)于“熱河生物群”核心區(qū)域,其中一具屬于劍龍類,骨骼、皮膚化石保存完整程度近100%;另一具則填補了角龍類恐龍演化發(fā)展“斷鏈”的重要一環(huán)。該化石的發(fā)現(xiàn)揭開了恐龍皮膚化石的神秘面紗,解密了生命演化歷程。

發(fā)現(xiàn)恐龍皮膚印痕化石

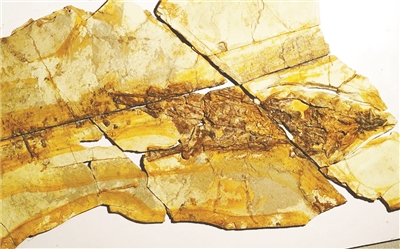

人們對恐龍的基礎(chǔ)認知,大多來源于恐龍骨骼化石標本或影視作品。壯碩的軀干?粗糙的皮膚?恐龍到底長什么樣子?張福成教授團隊此次發(fā)現(xiàn)的劍龍皮膚化石,為人們打開認識劍龍的又一扇窗。

對于從事地質(zhì)與古生物研究工作28年的張福成教授來說,劍龍皮膚化石的發(fā)現(xiàn),給他帶來了很多驚喜:“這是熱河生物群以及河北省境內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)劍龍類恐龍化石,其皮膚保存面積和完整程度堪稱世界恐龍皮膚印痕化石之最。”

劍龍類恐龍的身體大小一般介于3至7米之間,這次發(fā)現(xiàn)的劍龍體長約5米。實現(xiàn)近乎100%完整保存程度,需要“可遇而不可求”的嚴苛埋藏條件。因此,張福成推測,這次發(fā)現(xiàn)的劍龍類恐龍化石能保存得如此完整,緣于當時頻繁的火山活動。他解釋,當時恐龍可能是去河邊或者湖邊喝水,或者是由于年齡原因自然死亡,直接躺到水里,被沖到水位比較深的地方。因為深處微生物的生活環(huán)境較弱,沒有受到微生物和小動物的干擾,化石才得以完整保存下來。

作為張福成的助手,該校地質(zhì)與古生物研究所副教授郭穎也參與了此次科研工作。“雖然從事這項科研工作多年,但如此鮮亮、生動、完整的恐龍皮膚化石,我也是第一次見。”郭穎解釋,恐龍的骨骼和牙齒等硬體部分相對容易形成化石,這次的恐龍皮膚化石不僅保存得完整,面積也達到了約3平方米,這對認識劍龍類恐龍乃至所有恐龍的體表特征、生理機能以及白堊紀時期的地理環(huán)境、氣候變化具有重要意義。

經(jīng)過漫長的挖掘、修復工作以及與豐寧化石保護研究中心的通力合作,張福成教授團隊將有機會更加完整地復原劍龍的軀干,并通過鱗片的形狀和大小布局,來判斷其生活習性,甚至復原其皮膚的顏色。他們在化石中發(fā)現(xiàn)了近百顆雞蛋大小的恐龍“胃石”。這也證實了劍龍的粗纖維飲食結(jié)構(gòu),需要吞食石塊輔助研磨食物等生理機能的推測。為早白堊世中國北方依然有劍龍類恐龍活動提供了有力的時間證據(jù),同時也為研究劍龍類恐龍的演化過程及其與環(huán)境演變的關(guān)系提供了新的材料。

填補恐龍進化發(fā)展“斷鏈”

“在傳統(tǒng)觀念中,大家一般認為角龍類恐龍演化由原始到成熟,頭上會逐漸出現(xiàn)大型的角或頸盾等頭飾。此次發(fā)現(xiàn)的角龍類恐龍化石是填補角龍類恐龍進化發(fā)展‘斷鏈’的重要一環(huán),該標本近乎完整保存的骨骼也將為進一步研究原始的角龍類恐龍演化路徑提供重要證據(jù)。”張福成解釋。

他介紹,在距今約1.7億至1億年前,較原始的角龍是體型較小的、主要靠后兩足行走的形態(tài),身體結(jié)構(gòu)也顯得相對簡單,例如沒有它們后裔常見的盾牌樣的頭飾結(jié)構(gòu)。目前行內(nèi)一般認為,最早的角龍化石記錄為新疆準噶爾盆地五彩灣地區(qū)約1.6億年前晚侏羅世的地層發(fā)現(xiàn)的隱龍。但在距今約1億至0.66億年前的晚白堊世,上述外形簡單的角龍演變成了四足行走奔跑的巨獸,并且有的種類在頭上長出大型的角等頭飾或?qū)嵱眯越Y(jié)構(gòu)。從隱龍到真正的角龍(以著名的三角龍為代表)的轉(zhuǎn)變,其中實際存在多個進化上的“斷檔”。這次在豐寧發(fā)現(xiàn)的角龍類恐龍,恰好處于這一轉(zhuǎn)變的中間位置,應(yīng)是填補恐龍進化發(fā)展“斷鏈”的重要一環(huán);標本近乎完整保存的骨骼也將為原始的角龍類恐龍演化研究提供更多新證據(jù)。

“比較著名的三角龍頭的后部或上面會有比較特殊的角或頸盾,而本次發(fā)掘的角龍類恐龍化石沒有這么復雜的結(jié)構(gòu),體型較三角龍小,體長約1米,屬于一種比較原始的角龍類恐龍,它的頭部只有不太明顯的角的雛形,這一發(fā)現(xiàn)將為研究角龍類恐龍?zhí)峁┲苯幼C據(jù)。”談起這次發(fā)現(xiàn)的角龍化石,郭穎仍然很興奮。他說,迄今為止,已知的角龍類恐龍化石幾乎都出自亞洲和北美洲,一般認為它們最早出現(xiàn)于晚侏羅世的亞洲地區(qū),繁盛于晚白堊世的北美地區(qū)。亞洲和北美洲的角龍可能存在著一定的“交流”。而這次角龍化石的發(fā)現(xiàn),證明了更加精準的“晚白堊世”時間,不僅在系統(tǒng)學和功能學方面意義重大,在恐龍的生物學以及古生物地理區(qū)系分布方面也具有重要意義。

探索遠古恐龍未知秘密

從青藏高原到塔克拉瑪干沙漠,從淮河流域到河北承德,從俄羅斯到美國,多年來,臨沂大學地質(zhì)與古生物研究所團隊的足跡遍布世界各地。

作為團隊的負責人,張福成一直致力于河北省豐寧縣及周邊的中生代古生物發(fā)掘、修復、科研等工作,深耕熱河生物群及古生物學基礎(chǔ)理論研究,致力于揭開化石背后隱藏的早期生命及其重要器官的起源和演化等科學問題。圍繞這一地區(qū)的珍貴化石資源,他曾在《科學》等國際期刊上報道了產(chǎn)于豐寧芥菜溝的迄今最原始的反鳥——豐寧原羽鳥、產(chǎn)于豐寧尖長溝的迄今最原始的孔子鳥——鄭氏始孔子鳥等重要古生物材料。

2017年至今,該團隊先后組織實施了河北豐寧芥菜溝、尖長溝的古生物發(fā)掘、化石修復及保護等科研項目;發(fā)表相關(guān)SCI科研論文20余篇;承擔國家自然科學基金、山東省自然科學基金等各類項目10余項;團隊被認定為山東省科普專家工作室,參與建設(shè)的區(qū)域考古與自然遺產(chǎn)保護實驗室入選山東省高等學校實驗室體系。

周亞純、魏鑫森兩位博士,是新加入該團隊的“90后”。雖然是后期才參與這項工作,但他們在言談中都透露出滿滿的獲得感。他們介紹,豐寧縣及其周邊地區(qū),在1.3億年前曾經(jīng)分布較廣闊的森林和水系,為當時群居生活的植食性恐龍?zhí)峁┝擞行У谋幼o場所及充足的食物資源。除了此次發(fā)現(xiàn)的兩具恐龍化石,豐寧地區(qū)早白堊世地層中還曾發(fā)現(xiàn)華美金鳳鳥、鄭氏始孔子鳥、彌曼始今鳥等鳥類化石。這些保存精美的恐龍和鳥類化石,極大豐富了這一地區(qū)的古生物類型,對探索熱河生物群的演化歷史、追溯早白堊世陸地生態(tài)系統(tǒng)的面貌意義重大。

目前,豐寧恐龍化石發(fā)掘、修復項目已經(jīng)完成化石前期主體修復工作,并取得了階段性成果。后續(xù),團隊將根據(jù)化石標本制作等比例的3D復原模型,并開展相關(guān)科研、科普工作。

不管是“60后”張福成、“80后”郭穎,還是“90后”周亞純、魏鑫森,他們在描述物種豐富且充滿神秘感的遠古世界時,眼里都充滿了對這個行業(yè)的熱愛。他們用一次次與古老生物的對話,還原了一個更加真實、豐富的遠古世界。

《中國教育報》2024年02月05日第4版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.