摘 要:我國高校科技創新體系與人才培養模式有效推動了國家創新體系建設和科技強國戰略的實施。通過對我國高校科學研究與人才培養的70年歷史的系統回顧與文獻梳理,闡述了各個歷史時期高校科學研究和人才培養的代表性成果與突出貢獻,總結了學蘇聯、學美國和中國特色發展三種模式及其基本特征。總體而言,新中國成立70年來,我國高校科技創新成果顯著,正在從技術范式、科學范式、工程范式走向會聚科學范式。服務于科技強國戰略,我國高校未來應更加注重科學研究與人才培養雙輪驅動,推動科教融合、產教融合,深化高等教育體制機制改革,保障科技創新活力。

關鍵詞:高校科技創新;發展歷程;改革成果;政策建議

新中國成立70年來,我國的高等教育從破到立,由第二次世界大戰后的百廢待興、學科布局不均衡、科研成果少與科技著力點單一落后,日益發展為科技創新全面布局、高技術領域深入突破、學術研究成果豐碩、科學研究與人才培養有機結合的極具中國特色的高等教育體系和高校科技創新體制。1949年,我國的高校僅為205所,在校學生為116,504人,工科學生僅占學生總數的26%,畢業學生數為21,353人,專任教師數為16,059人,科技研究單位有40余個,截至1955年共設置249個學科門類。[1]根據2018年教育部統計數據顯示:我國的高校已有2,663所,在校學生為2,831.03萬人,畢業生為753.31萬人,專任教師數為167.28萬人,共有科研機構235個,設置的學科門類達587個。70年的快速發展使得高校成為了我國科學研究與科技人才培養的主體力量,推動著國民經濟的可持續發展。培養高級專門人才、發展科學知識與提供社會服務是我國高校的主要職能,推動著高校全面參與中國特色社會主義建設,為各行各業持續輸出高知識、高素質人才,在基礎與高技術領域產出原始性的創新成果,與產業、政府開展高效率的合作,推廣理論科研成果,并直接支撐經濟社會發展。[2]

因此,對新中國成立70年來我國高校科學研究與人才培養的演進脈絡以及取得的重大科學研究成果、科學研究體制以及相關政策體系展開梳理具有深遠的理論與現實意義,這既是對我國高校教育與科技體系改革的重要回顧,也是從制度主義和范式變革視角指導我國高校未來發展與改革走向。因此,本文主要針對“新中國成立以來我國高校科學研究取得了哪些重要成果”“新中國成立以來我國高校科學研究和人才培養體系是如何演進的”“促進我國高校科學研究和人才培養體系體制機制改革的政策體系是如何演化的”這三大關鍵問題進行梳理和總結。

我國高校科學研究成果的歷史沿革與演進特征

1.我國高校科學研究成果的歷史沿革

第一,新生時期(1949年—1955年)

新生時期,高校的院系調整使得自然科學專業設置較為集中,學科實力有了較快發展,進而在一些優勢學科上有所產出。引入蘇聯的重工業技術,協同“一五”規劃實施工業建設,著力填補國防和工科領域的空白,初步建立起我國的現代科技與工業體系。[3]但囿于科學研究機構同高校未形成較為緊密的整體,重大的科學研究成果數量相對較少。

第二,國家軍備融合時期(1956年—1966年)

1956年—1966年,我國高校的科學研究進入新中國成立后第一個發展的春天,“向科學進軍”“以任務帶學科”的號召推動尖端科技的成果產出。1964年,以激光發射、分子生物等為代表的第一批國家重點科學技術項目公開,錢學森、鄧稼先等專家自主研發出原子彈和氫彈,科技方面解放思想,迅速崛起。

第三,“文化大革命”時期(1966年—1976年)

“文化大革命”時期,我國嘗試打破蘇聯模式的壁壘,集成蘇聯與東歐國家的技術,開創本土特色的教育體系,但高校科學研究事業受“文化大革命”的影響蒙受重創。得益于之前研究的厚積薄發,研究成果上有所產出。

第四,恢復與方針調整時期(1977年—1984年)

1978年前后,“撥亂反正”使得高校的科學研究事業從“文化大革命”的浩劫中逐漸恢復并重新穩健地發展。在此期間,我國高校的科學研究從基礎研究為主轉而面向國民經濟,大規模從發達國家引入高新技術及設施,科學研究的學科重點布局與新興技術發展有所改變,優秀成果層出不窮。

第五,社會主義商品經濟時期(1985年—1995年)

社會主義商品經濟時期,由于經濟體制的變革,高校的科學研究所需的經費問題逐步得到解決,經濟和社會建設要求依靠科學技術的發展,政策上的支持給高校科學研究提供了良好的發展環境,在此期間我國高校科學研究蓬勃發展。

第六,國家科研體制深化改革時期(1995年—2006年)

國家科研體制深化改革時期得益于經濟的迅猛發展,高校的科學研究也呈現出驕人的發展勢頭。1997年起,面向21世紀的發展需求,啟動實施了國家重點基礎研究發展規劃重點項目,跨越世紀前后成果產出極為豐富,各學科領域“百花齊放”。

第七,技術轉移轉化時期(2006年—2015年)

從2006年起,我國各類科技成果轉移轉化速度加快。在國家創新驅動發展戰略驅動和加快建設國家創新體系的新時期,我國高校科學研究成果呈井噴態勢。2012年,創新驅動發展戰略推進高校科技創新;2015年,“雙一流”建設的新格局開啟,在探索中國特色高等教育過程中我國的科學研究成果不斷增多。

第八,“雙一流”建設時期(2015年至今)

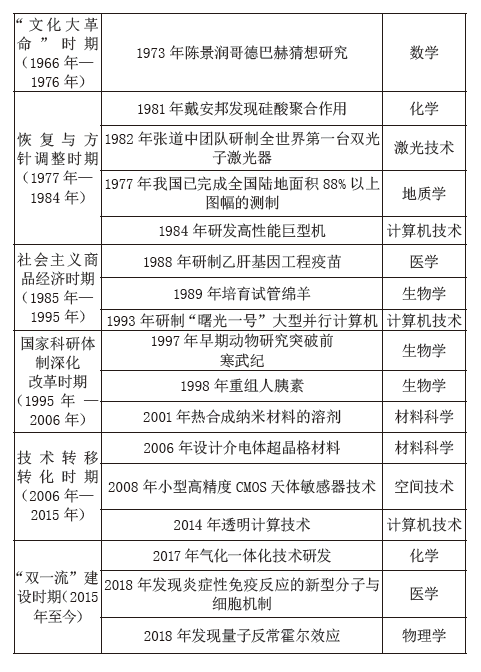

黨的十八大以來,我國高校承擔了全國60%以上的基礎研究和重大科研任務,建設60%以上的國家重點實驗室,獲得了60%以上的國家科技三大獎勵,其中自然科學獎以及技術發明獎主要來自于高校。2018年以來的中美貿易摩擦促使國家對工程科技更為重視。為解決中美貿易的技術短板,高校積極突破關鍵技術,增強創新能力,在論文發表外更注重基礎科學研究向高新技術成果轉化,為科技自立貢獻創新成果。我國高校部分代表性成果如表1所示:

表 1 我國高校代表性科學研究成果(1949年至今)①

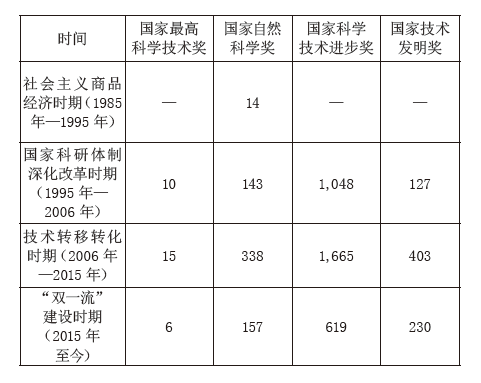

自我國科學技術獎項設立以來,各個時期的科技成果獲獎數量逐漸提升,我國科學研究事業迅猛發展,科學研究成果增長明顯,其中以高校為主體參與的各項科學研究成果占據科學技術獎項的80%左右。1985年至今,各類科學技術獎項數量如表2所示:

表2 我國高校科學技術獎項數量(1985年至今)②

2.我國高校科學研究歷史演進階段及其模式總結

新中國成立70年來,我國高校在國家教育體制機制改革和科技創新政策變革的指導下,逐步從模仿式研究、跟蹤式研究,逐步提高到并跑式、領跑式研究,強化做好科學研究與人才培養的本職工作,有力地支撐了高校科技成果轉移轉化與新興高技術產業的發展。

第一,新中國成立后的三十年高校科學研究發展—學蘇聯時期(1949年—1978年)

新中國成立至“文化大革命”后的“撥亂反正”三十年,可被總結為學蘇聯時期。在這個發展時期內,我國的高校科學研究大致經歷了“恢復—探索—發展—摧殘—再恢復”的歷程。學蘇聯時期,我國高校科學研究的特色主要為服務于軍事與工業、重視人才輸送與專業技術科學教育。

1949年開始,我國高校的科學研究體制著手改革與重建工作,重點改變舊制度時期的分散化與私人性的研究,為國家的工業與軍備行業培育急需的人才,科學研究的方向轉為國家集中化與體系化。1952年,全國高等院校院系調整,堅持“以培養工業建設人才和師資為重點”的發展方針,高校的科學研究獲得一定發展。“一五”計劃期間,國家大力發展重工業,高校科學研究事業得到極大推動,自然科學事業被重視并解決了一些基礎設施的建設難題,但掣肘于無專門的研究經費與仿照蘇聯的科學技術模式環境,少有影響極為突出的科研成果面世。1956年—1961年,我國相繼成立科學規劃委員會與高校科學技術委員會,召開10余次重大會議探索我國的科學研究體制。先后將原子能、噴氣技術、火箭、造船等國防尖端專業作為我國科學研究重點[4]。1962年后,高校的科學研究被納入國家規劃,提出面向“四個現代化”服務。“文化大革命”讓高校科學研究的大好局面被摧殘,多數科學研究呈現出斷崖式的研究停滯。1976年后,高校的科學研究迎來發展轉機,邁上正軌。1977年恢復高考制度,為科學研究提供源源不斷的人才生力軍。這個時期,多次強調“高校是科研的重要方面軍”與“科技與教育的內在關系是相輔相成的”,為高校科學研究事業營造了積極的政策環境,并推動探索科學研究體制改革。

學蘇聯時期我國高校科學研究與科技人才培養有三大特征:一是在人才培養上以培養“窄口徑、專才型”工程師為目標,按照學歷層次分層—分類—分階段培養;二是在學科結構上以石油、機械、電力、土木、建筑為主的傳統工程教育體系,面向國防發展;三是在產業結構上優先服務發展重工業。這一時期,我國高校初步建立起發展科學研究的基礎設施、配套規章制度與管理程序,確立了高校科技方面軍的地位。

第二,改革開放二十年高校科學研究發展—學美國時期(1978年—2015年)

改革開放至21世紀初期的37年,可被總結為學美國時期。在這一發展時期內,我國的高校科學研究從恢復到穩步向前,按照現代化建設的戰略方針扎實布局,逐步完成目標。學美國時期,我國高校科學研究的特色為面向國民經濟、科學研究與人才培養并重。

1978年開始,鄧小平的“尊重知識、尊重人才”談話為科研工作人員與教師隊伍創造了良好的環境秩序。同年,教育部成立科學技術司,繼續為高校的科學研究工作提供經費支持。1981年,學位制度在我國建立起來,既滿足高校培養高水平人才的需求,也推進了高校的科學研究發展。1979年—1981年,高校科技工作形成新發展思路,即“重點建設、調整布局”,面向國民經濟發展,制定重點、基礎與新技術三大發展規劃。高校科學研究獲取的支持不斷增加,國家于1984年決定建設國家級重點實驗室,1986年國家自然科學基金正式建立。在之后的科學研究體制變革中,正式把高校放到我國科學研究的主體地位,擴大高校的辦學自主權,允許高校與其他單位合作、共同建設教育科學研究的聯合體。設立國家教委科學技術委員會,培育科學研究的學科帶頭人,增加經費支持與建設科學研究基地逐漸落實。1995年,首次提出“科教興國”戰略,就科學研究成果轉移與轉化問題,提出加強學科聯合,多學科和技術的結合,建設一批綜合性科學研究中心,扶植科技產業。1998年,教育部制定《面向21世紀教育振興行動計劃》,提出高校要對國家創新體系進行協同建設。2000年—2006年,高校的社會服務作用不斷增強,高校科研成果加強與產業、研究院合作轉化,推動成果走向產業化,此后國家日漸重視研究型大學自主創新能力建設,將高校成果轉化納入國家創新體系。2014年,中國特色大學制度建設取得重大進展,核準了47所教育部直屬高校的章程,拉開中國特色高等教育改革的序幕。我國研究生教育體系日益完善,既滿足高端產業人才供給,也強力推動基礎科學創新。2016年,中國正式加入《華盛頓協議》,標志著高等工程教育體系獲得國際認可,實現了實質等效。

學美國時期我國高校科學研究與科技人才培養有三大特征:一是人才培養上以培養“寬口徑、厚基礎”的工程科技人才為目標,基礎科學理論能力與工程實踐能力并重;二是學科結構上則完善工學門類與工科專業,為國民經濟建設服務;三是產業結構上則調整重工業結構,培育和發展新興戰略性產業,注重開展政產學研融合,科技成果加快向產業轉化。

第三,21世紀初期以來高校科學研究發展—中國特色時期(2015年至今)

2015年至今,隨著中國特色社會主義的深入建設,我國高校科學研究亦進入全新的發展階段,可稱為中國特色時期。這一時期,我國高校走向“雙一流”建設,致力于成果轉移轉化和產業的培育,人才培養、科學研究和社會服務有機結合。2015年,建設世界一流大學和一流學科的戰略決策被提出;2017年,“雙一流”建設高校及建設學科名單公布,“雙一流”建設正式實施,并要求加快實現高等教育的內涵式發展。2017年,“復旦共識”的討論推動新工科的建設,由此開展中國特色高等教育的全面改革。2018年,首批“新工科”研究與實踐項目公示,“六卓越一拔尖”計劃2.0實施,探究中國特色人才培養體系方案。

新時代中國特色社會主義時期,我國高校科學研究與科技人才培養有三大特征:一是人才培養上以培養“全面發展和跨界融合”的高素質人才為目標,貫徹終身教育理念,重視創新意識;二是學科結構上則著力構建中國特色的工程教育體系與哲學社會科學研究體系,推進學科交叉;三是產業結構上則大力發展高新技術產業,加大高校的創新創業訓練,科學研究全力推進成果轉移轉化。科學研究從“研”到“教”與“用”,培養了一大批創新拔尖人才,為我國高科技產業發展提供有生力量。中國科技創新正由依靠資本密集和勞動力投入轉向自主創新和科技自立模式,以應對日益復雜的全球競爭局勢和可持續發展困境。

我國高校科學研究體制機制變革與高等教育政策體系演進

1.新生時期(1949年—1955年)

新中國成立后,人才培養主要為國家建設與工業發展服務。高校進行院系調整,重視教育質量的提高,集中資源以培養和輸送專業專門人才。在調整期間,效仿蘇聯的科學研究體系,建立一批獨立于高校與企業的科學研究機構[5]。此時的科學研究體制將中國科學院作為最高級別的科學機構,負責制定科學規劃與協調其他各機構的科學研究工作。以科學院為中心的科學研究體系將高校從科學研究事業中分離,難以有效發揮高校的科學技術研究作用,高校培養的人才不易直接參與到科技事業中,一定程度上制約了高校的科研發展。

2.國家軍備融合時期(1956年—1966年)

1956年—1966年,國家將高校建設的發展重點放在著力提高教育水平與教學質量[6]。高校的人才培養主要面向國防工程與關鍵技術領域。此時,我國的科學研究系統是由中國科學院、產業部門的研究機構、高校和地方研究機構四個方面組成,在噴氣技術、原子能、計算技術等領域進行人才培養的重點部署。1956年—1961年,國家領導人與高校負責人、教學研究人員就高校科學研究體系問題舉辦十余次大型會議,進行深入探索。1963年,高校科研隊伍迎來發展的轉折點,高校科學研究被納入國家發展計劃,此后高校的科學研究經費與人員編制問題逐步獲得解決。

3.“文化大革命”時期(1966年—1976年)

“文化大革命”時期,已進行積極探索的高校科學研究體系與人才培養方案被嚴重摧殘。新中國成立以來形成的科學研究體制被全面否定,已有的科研經費渠道被破壞,1970年教育部被撤銷,一批高校被裁減合并,一批科學研究人員被下放,“兩個估計”還將教師與科學研究人員的地位進行錯誤劃分,高校科學研究事業遭遇極大損失。

4.恢復與方針調整時期(1977年—1984年)

計劃經濟的背景下我國實行高度集中的科技體制,科技成果轉化完全由政府展開行動。1977年,在重點學科與科技、新技術發展上予以規劃,將人才培養與科學研究的資助相結合,為科學研究體系和教育體制的變革做準備。此后,教育部成立科學技術司,并重新疏通高校科學研究經費獲取渠道。

5.社會主義商品經濟時期(1985年—1995年)

1985年,教育體制與科技體制改革,科技人才的培養以面向經濟發展與市場需求為導向,科技成果商品化速度加快,此后高校被納入科技成果轉化之中,高校科技成果管理制度化、固定化。科技人才的培養多元化發展,此時期博士后制度在我國確立,也逐漸建立起來繼續教育制度和規范的留學教育政策。20世紀80年代后期,國家陸續開展以火炬計劃、星火計劃與科技成果推廣計劃為代表的重大計劃來推動高校科學研究的發展,這些計劃除成果產出外,也培養了一批科技管理人才。在此階段,高校除從國家獲取資金支持外,也獲得了企業的資金支持。1991年開始,科學技術委員會等機構不斷深入討論如何做大國家企業與產學研合作,推進 “產學研聯合開發工程”正式實施,逐步探索將科學技術研究與國民經濟發展相結合的符合中國國情的道路。之后,各地高校與政府紛紛響應,建立相關領導小組,“產學研”在全國范圍內實施。

6.國家科研體制深化改革時期(1995年—2006年)

1995年至21世紀初期,科技人才培養走向“以人為本”,著力培養具有創新意識的高素質人才。科學研究體系更為明確,三大科學研究及創新的主體—高校、科學院以及企業間的責任不斷地劃分清晰。1996年起,科技成果轉化走向法制化,高校科研隊伍的知識產權和產出成果得到保護,高校同各企業開展不同形式的合作,出現高新技術股份公司、大學科技園等形式,高校大規模地和企業共同建設研發中心。“211工程”“985工程”的推出扶持了高校的科學研究產業化以及成果轉移轉化。2005年實施的“653工程”則突出科技人才培養的實效性和分類規劃,科技人才“干中學”,投身于科技項目之中。

7.技術轉移轉化時期(2006年—2015年)

技術轉移轉化時期,我國高校加大人才的國際化培養力度,以科技項目為載體培養與匯聚一流科技人才。人才與科研項目配套統籌,根據項目特點對科技人才分類和重點培養。科學研究同產業、研究院合作,在高新技術與基礎研究領域開展創新活動,高校的社會服務作用加強,在成果轉化與科技產業化進程中發揮獨特作用,建立起同區域經濟相適應的成果轉化制度。

8.“雙一流”建設時期(2015年至今)

“雙一流”建設時期,科技人才培養聚焦于創新、應用與復合上,創新創業教育得到重視和加強。著力增大高校對科技產業升級的貢獻,將科技成果同產業對接,科學技術向生產力轉變,提高高校的科學研究驅動力。依托研究基地和科研項目,積極開展產學研的全新合作模式嘗試,健全中國特色的人才培養與高等教育體系。

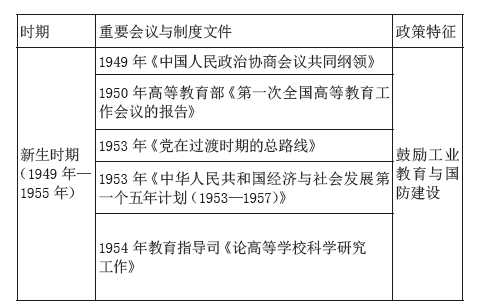

新中國成立以來,我國科技體制與高等教育體制不斷地進行變革,高校由與科學研究相分離到逐漸密切結合,發揮出科技方面軍的重要作用,高校的科學研究體系通過一輪又一輪的改革激發活力,為國民經濟發展服務作出了突出貢獻。各個時期,有效促進我國高校科技和高等教育體制機制改革的重要會議與制度文件如表3所示:

表 3 我國高校科技創新與高等教育改革的重要會議與制度文件梳理(1949年至今)③

可持續提升我國高校科技創新能力的政策性建議

1.我國高校科技創新能力進步顯著,在技術范式—科學范式—工程范式—會聚科學范式演進過程中探索新時代中國特色工程科技強國道路

新中國成立70年來,國家始終將科學研究事業放在重要的位置,高校科技方面軍取得了卓越的研究成果。在計劃經濟時期,采用“技術范式(學蘇聯模式)”,強調工程實踐與專業技術學習,在國防工業和基礎工程建設上產出一大批工程技術人才與建設成果。在市場經濟時期,采用“科學范式(學美國模式)”,以科學基礎理論與學科建設為重點,發展了一系列科學理論,自然科學和工程科學領域產出的理論成果眾多。在新時代中國特色發展時期,強化“工程范式”,強調以科學、技術、工程和數學為基礎,回歸工程科技實踐,追求理論與實踐的平衡,大力推動科技成果轉移轉化與創新創業。在面向2035的“雙一流”建設和中國特色高等教育體系的建設過程中,強調學科交叉和會聚創新的“會聚科學”范式將成為我國建設全球科技強國之路的重要方向。

2.注重科學研究與人才培養雙輪驅動,深化推動科教融合和產教融合,服務支撐建設世界科技強國戰略

應對新科技革命與產業變革的“工業4.0時代”,高校須主動承接和服務我國的重大科技戰略。發揮科技參與國家基地與重大科技研究計劃及平臺建設,通過技術成果轉化和高新技術的轉移推動產業對接,聯合攻關創新需求,指向科技前沿發展方向改進人才培養模式,建設高水平的人才培養體系。培養高層次、復合型的科技人才、基礎科學人才與拔尖創新人才,構建科教融合、產教融合的研究生培養體制,協同企業、科研機構拓展人才培養的意涵,擴大高等教育參與格局。通過科學研究與人才培養的雙輪驅動,突破發展困難與掌握核心技術,從而提升我國的自主創新能力。

3.以高等教育體制機制改革激發科技創新活力,全面推進高校科研管理和科技評價體系改革

我國高等教育體制改革的關鍵在于將創新融入體制之中,科技體制改革應為科技創新提供保障,激發科技創新活力,擴大高校科研自主權。高校則須結合自身職能特色與政策支持開展結構性的教育體制改革,建設科技創新良好環境與優化創新文化氛圍。以高等教育與科技體系的內涵式發展為主線,以高校的科學研究組織和科技人才評價管理體系創新為著力點,結合高新技術創新各個階段特征深入改革,構建分層分類、多元化的科技評估體系,建設兼具活力與實效的高校科研創新機制,從而推進我國由科技追趕轉型發展為科技引領型國家。全面促進高校科學研究和創新成果可持續為中國特色社會主義建設提供基礎理論支撐和前沿科學技術。(作者單位:張煒,浙江大學中國科教戰略研究院;周翔宇,浙江大學公共管理學院)

本文系國家自然科學基金項目:教育科學戰略的組織模式研究(項目編號:L1724047)和《中國工程教育 2030》:戰略走向與政策選擇(項目編號:71750003)的階段性研究成果

注釋:

①表內成果收集來源于《20世紀的中國高等教育(科技卷)》以及中華人民共和國科學技術公開的以高校為主體的科學研究成果,僅按學科領域列出部分代表性科學研究成果.

②數據來源:中華人民共和國科學技術部國家科學技術獎勵工作辦公室獎項公示.

③表內文件均來源于中華人民共和國教育部文件與中國教育成就統計資料,入選會議和文件主要涉及科技創新與高等教育體制機制改革的綱領性文件.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部計劃財務司.中國教育成就統計資料(1949-1983)[M].北京:人民教育出版社,1984:56-62.

[2]顧明遠.教育大辭典[M].上海:上海教育出版社,1998:985-986.

[3]張柏春.中國技術:從發明到模仿,再走向創新[J].中國科學院院刊,2019,34(1):22-31.

[4]張酉水,陳清龍.20世紀的中國高等教育(科技卷)[M].北京:高等教育出版社,2003:57-62.

[5]王文強.我國高校科學研究的公共性缺失及其應對策略研究[D].寧波:寧波大學,2017.

[6]常喬麗.新中國成立以來高等教育重點建設政策的演變機制研究[D].蘭州:蘭州大學,2018.

[7]萬鋼.中國科技改革開放30年[M].北京:科學出版社,2008:97-126.

[8]李均.新中國高等教育政策65年:嬗變與分析[J].大學教育科學,2015(2):79-87.

[9]中華人民共和國科學技術部國家科學技術獎勵工作辦公室[EB/OL].[2019-07-30].http://www.nosta.gov.cn/web/index.aspx.

《北京教育》雜志

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.