選題背景

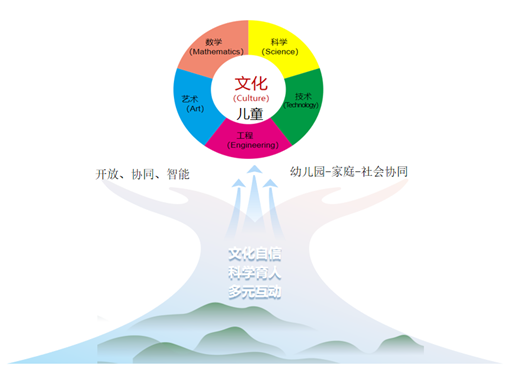

近年來,隨著科技的快速發展以及培養復合型創新人才的時代需要,STEAM教育成為我國學前教育領域關注的熱點。然而其教育實踐較為缺乏本土文化的發展內涵,與幼兒生活經驗較為脫節,同時也存在教育內容簡單整合、任務設計形式化、家園共育不足等問題。構建“三個聯教”的C-STEAM(Culture-Science,Technology,Engineering,Art,Mathematics)教育課程模式(見圖1),是在STEAM教育的基礎上倡導文化(Culture)導向,以“文化自信”為“根”、“科學育人”為“徑”、“多元互動”為“場”,回應為何探究、如何探究、與誰探究的問題;是以兒童為中心,依托地方資源優勢落實立德樹人根本任務,培養具有全球視野、文化自信、科學素養、創新能力的21世紀人才的探索。

圖1:“三個聯教”的C-STEAM教育課程模式

作為歷史文化名城和世界級旅游城市,廣西桂林擁有豐富的物質文化遺產、非物質文化遺產等資源,“桂林喀斯特”入選第二批國際地質科學聯合會100個地質遺產地名錄。“‘閱’桂林山水,‘讀’巖溶地貌”C-STEAM教育課程活動協同幼兒家長資源、社區資源等,融入優秀本土文化資源與現代生活,引導幼兒在開放、協同、智能的真實場域中探究與學習,提高幼兒利用不同領域知識創造性解決問題的能力。同時破解STEAM教育文化發展內涵不足、多維度科學知識抽象、教育場域封閉單一的教學困境,實現文化有載體、探究有抓手、互動顯本真。

教學目標

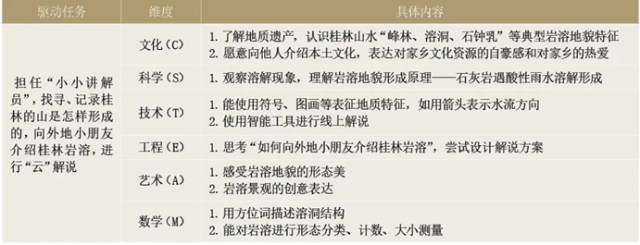

活動遵循C-STEAM教育理念,以“桂林喀斯特”地質遺產為資源,從文化、科學、技術、工程、藝術、數學六個方面設計教學目標(見表1)。

表1:“‘閱’桂林山水,‘讀’巖溶地貌”活動教學目標

教學設計創新

(一)在地化生成:文化浸潤的童趣探究

活動有效發揮本土資源優勢,以桂林喀斯特地貌、桂林山水、神話故事等文化載體作為活動的精神內核。避免STEAM教育“去情境化”,在幼兒熟悉的文化場域中建構科學認知,讓科學探究的情感紐帶更加牢固;解決STEAM教育活動主題抽象、依賴通用教具和案例庫、缺乏中國文化元素、無法與幼兒生活經驗建立聯系等問題。

(二)情境任務驅動:幼兒主導的跨領域實踐

幼兒圍繞“小小講解員”的真實情境任務主動探究并提出問題,強調幼兒為主導的學習路徑。在“探秘巖溶”的問題支架下,將文化、科學、技術、工程、藝術和數學領域知識進行深度融合。

(三)多方聯教:家園社協同育人

活動基于“文化自信、科學育人、多元互動”三個聯教,在C-STEAM教育課程的巖溶探究活動中實現文化傳承活動化。通過幼幼互動、家幼互動、師幼互動,幼兒與地質館工作人員互動、線上與外地小朋友互動等,以真實任務驅動家園社協同育人。

教學實施

(一)文化情境感知,導入驅動任務

幼兒在生活中常常會提問“石頭從哪里來”“桂林的山為什么像竹筍一樣尖尖的”“桂林的山為什么和別的地方的山不一樣”。教師為幼兒講述桂林的傳說,在神話故事中激發幼兒探究興趣。桂林的山水有什么獨特之處?很多外地小朋友來桂林旅游時都對此懷有很強的好奇心和求知欲。帶著“找尋、記錄桂林的山是怎樣形成的?向外地小朋友介紹桂林巖溶”的驅動性任務,幼兒、家長及教師一起到中國巖溶地質館探索桂林的山的秘密。

(二)文化特征探究,C-STEAM的地質奇觀冒險

1.寰宇地球:巖溶地貌的宏觀感知

“地球為什么叫地球”“我們住在哪里呢”“地球里面有什么”“為什么火山會噴發”“原來地球像一個雞蛋”……幼兒探究地球“地殼、地幔、地核”的構成,了解巖溶地質災害,知道巖漿是從地幔里噴出來的。看一看“全球喀斯特地貌分布圖”,嘗試找一找“桂林喀斯特地貌在全球巖溶帶中的位置”,初步了解桂林地質遺產的價值。

2.初識巖溶:溶蝕作用的微觀解密

“石頭像冰激凌一樣”“象鼻山是神象變的”“象鼻山是水里的一座山”……象鼻山是桂林山水的標志性符號,也是中國山水美學的象征。從幼兒熟悉的文化載體入手,引導幼兒探秘桂林喀斯特地貌的形成。幼兒通過觀摩地質模型、觀看巖溶科普短片,認識桂林山水“峰林、溶洞、石鐘乳”等典型巖溶地貌特征,通過巖石氣泡鑒別實驗感知巖石的形成。

3.深入巖溶:地質演變的時光密鑰

“為什么石頭上會一層一層的”“這些石頭各種各樣,還有不同的顏色”。幼兒通過觀摩巖溶實物標本(石鐘乳、石筍、鈣華)、彩照和燈箱照片、模型以及礦物標本展區各種各樣的礦石,了解石筍如何記錄古代氣候變化。探秘“巖溶的時光機”,觀察鐘乳石年輪般的紋理,觸摸沉積巖的層理結構。

4.洞穴生物:生命演化與生態文明

“找一找洞穴生物有什么特點?”化石呈現出地球生命的演化,幼兒可以了解洞穴中存在不同的生物,了解遠古人類住在洞里,后來才學會蓋房子。同時也可以了解巖溶景觀與保護溶洞的方法,以及巖溶區生態的保護情況。“巖溶是大自然給我們的‘禮物’,要經過很長時間才能變成現在的樣子,我們要好好保護。”

5.探秘分享:C-STEAM的過程性成果

圖2:幼兒進行探究記錄

“為什么山會變成這樣”“我還發現了巖溶地貌的什么秘密”?幼兒借助觀察、交流、合作等方式,通過觀察和記錄巖溶的形狀、顏色,對巖溶初步進行形態分類、計數、大小測量(如圖2);使用符號、圖畫等表征地質特征,如用箭頭表示水流方向,對巖溶景觀進行創意表達;用方位詞描述溶洞結構,用多樣化表達形容巖溶地貌的形態美。最后分享探秘記錄:“桂林的山是尖的,山的旁邊有波浪”“桂林的山有些有‘天窗’”“洞的頂上掛著像冰棒的石頭,地上也有尖尖的像竹筍一樣的石頭,左邊有像冰激凌一樣的柱子”“巖溶就是水對可溶性巖石的溶蝕作用”。

(三)文化作品創作,科技引領多元互動

“如何向外地小朋友介紹桂林巖溶?”幼兒根據自己設計的解說方案,通過網絡向外地小朋友介紹桂林巖溶。如“自我介紹—桂林山水—解說巖溶地貌的由來與特點—發出邀請”“我們的地球—桂林在哪里—桂林的山是怎么形成的—有哪些代表性景點—歡迎來旅游”……依托文化載體支持幼兒進行科學探究,從巖溶探秘者到桂林文化傳播者,形成“真實情境+線上互動”的教育生態,利用不同領域的知識創造性解決問題。

圖3:親子故事表演

在中國巖溶地質館的舞臺上,幼兒、家長、教師以桂林山水為背景開展親子故事表演(如圖3),如《小石頭的旅行》《巖石里的爸爸》《洞穴世界》等。幼兒扮演可愛的小動物或是形狀姿態各異的小石頭,和爸爸媽媽一起展開想象進行創意表演,通過生動有趣的情感體驗促進家園社協作,實現文化傳承與科學育人的深度融合。

本文系廣西教育科學“十四五”規劃2023年度專項重點課題“幼小銜接階段基于項目的幼兒園STEAM課程開發與實踐研究”(項目編號:2023ZJY973)的研究成果

(作者廖寧燕單位系北京師范大學未來教育學院,廣西師范大學實驗幼兒園;何慧霞單位系廣西師范大學實驗幼兒園)

《人民教育》2025年第15-16期

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.