■南開大學建校百年特別報道

“你是中國人嗎?”“是!”

“你愛中國嗎?”“愛!”

“你愿意中國好嗎?”“愿意!愿祖國繁榮富強!”

今年9月,在南開大學迎來建校百年之際的新生開學典禮上,中國工程院院士、南開大學校長曹雪濤帶領“第101級”新生,重溫了老校長張伯苓的“愛國三問”。學生們的回答鏗鏘有力,在會場中久久回蕩……

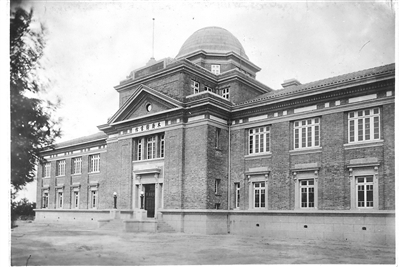

上溯百年,風雨板蕩;肇我南開,神州蒼茫。從1919年創立至今,走過百年光輝歷程的南開匯聚了眾多名家大師,孕育了萬千棟梁英才,雖歷經滄桑,卻始終在“知中國,服務中國”“愛中華,復興中華”的道路上砥礪前行。那些關于這所百年名校的“南開故事”,時刻激勵著后來者披荊斬棘、勇往直前。

“如果有來生,我仍然要教古典詩詞”

“我95歲了,若幸而身體得以恢復健康,我還有一個愿望,就是在有生之年把即將失傳的吟誦留給后學者。”今年教師節,南開大學為葉嘉瑩先生舉辦的歸國執教40周年慶祝會上,大病初愈的葉先生說出了這樣的心聲。

能夠被尊稱為“先生”的女子,必然是在學術上達到了巔峰。葉嘉瑩便是這樣一位“女先生”。每一名南開學子都以“聽過葉先生的講座”為榮,而那個形容葉嘉瑩的句子也無人不曉——“葉先生站在那兒,就是一首詩。”

1978年改革開放之后,諸多海外游子渴望歸國。大洋彼岸,葉嘉瑩第一時間寄出了一封發往國家教育部的長信,滿含深情地述說回國教書的誠摯要求。此時,她已定居溫哥華近十年,并被聘為加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授。1979年,葉嘉瑩的申請得到批準,回到她思念多年的祖國,于南開大學中文系執教。此后,她便過起了候鳥般的生活,按照時令奔波于大洋兩岸。

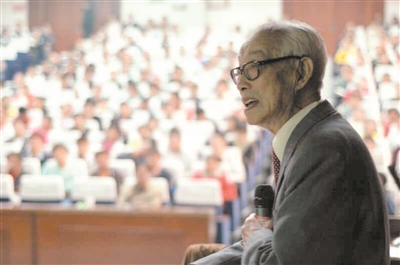

葉嘉瑩的課,教室里永遠“爆滿”,不僅座無虛席,連講臺旁、教室門口也都是聽課的學生。后來,中文系想出了一個發聽講證的辦法,只允許有證的學生進入教室。但熱情的學生依然會擠滿階梯教室的階梯和后墻的窗邊,只為了聽一聽葉先生講解詩詞歌賦。

1993年,葉嘉瑩受邀擔任南開大學中華古典文化研究所所長,并捐出一半退休金——約10萬美元,設立“駝庵獎學金”和“永言學術基金”獎掖后學。

2015年,葉嘉瑩定居南開后,有一種時不我待的緊迫感。在家中的小客廳,她堅持每周給學生上一次課,并逐字逐句幫學生批改論文。她的聽力不如往昔了,上課時她就讓學生坐得近一點兒,發言聲音大一些。

她還不定期面對全校學生開辦詩詞講座。在一次演講中,數百學子面對滿頭白發的葉先生,高呼“先生坐下講”。葉嘉瑩笑著回應:“我今年91歲,教書已經70年,70年我都是站著講課。”

回顧自己70多年的執教經歷,葉嘉瑩說:“我別無所長,就是喜歡詩詞,而且愿意把我喜歡的詩詞介紹給年輕人。如果有來生,我仍然要教古典詩詞。”基于這樣的初心,2018年,葉嘉瑩將京津兩處房產出售所得的1857萬元,捐贈給南開大學教育基金會,設立“迦陵基金”,用于支持中華優秀傳統文化研究。今年5月,她再次向南開大學捐贈1711萬元。

面對他人的不解,葉嘉瑩用《論語》中的句子來回答:“君子憂道不憂貧,君子謀道不謀食。”

“讓中國的高等化學教育走在世界前列”

百年南開史,濃縮了中華民族的精神與氣節。

因南開的學生在華北運動會上打出了“勿忘國恥”的標語,1937年7月28日,南開大學遭到日軍轟炸。已故的中科院院士、南開大學教授申泮文就是親歷者之一。

申泮文1936年考入南開大學,一年后,經歷國破、校毀、輟學之痛的申泮文毅然投筆從戎。后淞滬淪陷,他步行赴滇,進入西南聯大讀書。抗戰勝利后,他受命承擔清華、北大和南開三校復員返校的公物押運工作。歷經一年波折,跨越3500公里路途,他和同伴將300多噸公物運回平津,為西南聯大的歷史畫上了句號。

申泮文親眼見證了祖國和母校的苦難歷史,愛國情懷早已深深融入他的血液之中。他一直有個夢想,那就是“讓中國的高等化學教育走在世界前列”,他認為這個目標要靠幾代人去努力,因此培養人才是最重要的。他還曾經給自己的職業作了一個排序:首先是教育家,然后才是科學家。他說:“我感到自己身上有一種責任,那就是要努力把年輕人培養成才,為中國的教育事業盡一分力量。”

他101歲的人生,有近70年在堅守著那三尺講臺,堅守著他心中的責任。他長期堅持為本科生授課,晚年更是致力于高校化學教學改革。他編寫的著作達70余卷冊、3000余萬字,是我國最“高產”的化學家之一,他曾連續三屆獲得國家級教學成果獎。2005年,申泮文以“我國執教時間最長的化學教師”的評語,入選“中國10位最令人感動的教師”。那一年,他89歲。可有多少人知道,在他77歲那年,腫瘤奪去了他五分之四的胃……

除了專業教學,申泮文還致力于愛國主義教育。從1987年起,他把自己收藏的圖片制作成展牌和幻燈片,每年都自費舉辦愛國主義教育展覽,影響著一批又一批南開學子。在南開園,申泮文被師生們譽為“愛國主義教育的踐行者”。

2017年7月4日,申泮文在南開園逝世。這位年逾九旬還在給本科生上課、經常稱呼自己為“南開土貨”的科學巨匠走了,留下的,是以身許國的非凡足跡。

“研究老百姓用得起的農藥”

1953年,獲得美國埃斯金大學化學學士學位后,李正名輾轉歸國,成為新中國第一批“海歸”。之后,李正名成為時任南開大學校長楊石先的第一名研究生。他聽從導師的安排,將自己的研究方向主動與國家需要對接,由元素有機化學轉向農藥化學研究。

上世紀80年代初,一場小麥銹病在我國西北地區暴發并迅速向全國蔓延。管用的藥被外國壟斷,價格炒到每噸100多萬元,農民根本用不起。南開學者李正名臨危受命,作為全國攻關組負責人之一,他帶領團隊開始了高效殺菌劑新工藝的研究。“我要研究老百姓用得起的農藥。”他簡短的話語擲地有聲。

歷經四年多的艱苦付出,他們終于攻克技術難點,研制出的農藥投放市場后,產品質量和使用效果均優于國際標準,而成本僅為進口農藥的四分之一。這項技術也成為農藥學科中唯一獲得國家科技進步一等獎的科技成果。

“規劃科研方向時要強調研究結果對國民經濟潛在的應用價值,注意結合現實需求狀況和中國實際情況,做老百姓用得起的高質低價的綠色農藥。”解決了小麥銹病,李正名再次把目光投向民生新領域——超高效綠色除草劑創制研究,并為之奮斗了近30載。

創制新農藥是一個跨學科、跨領域的系統工程。由于對環保生態安全的眾多試驗需要投入大量的資金和時間,一項基礎研究至少要持續5年以上,一段毒理環境生態評價需上百次,開發研究、注冊登記要歷經十幾年,農藥創制工作成功率僅為八萬分之一……面對這些困難,李正名態度堅定:“這個工作總得有人去做,這份風險總得有人去擔。如果大家都不做,就永遠不會有中國自己的原始創新,我們就永遠受制于人。”

李正名把實驗室搬到田間地頭,與農民一起蹲守田間,查看土壤水源,了解生長情況,觀察試驗效果。就這樣,“海歸”變成了“農民”。在超高效綠色除草劑的創制研究中,李正名常常深入農村,不讓自己的農藥研究與農民生活水平脫節。最終,研究組利用與國外不同的分子設計策略,從近千個結構中篩選出單嘧磺隆和單嘧磺酯兩種有效成分,創制出我國首個具有自主知識產權的超高效綠色除草劑,每畝地只需使用1克至2克,就能達到平均97.6%的防治效果。

目前,該研究成果已在山東、河南、黑龍江等地進行示范推廣2億多畝,三年來銷售額達1.5億元,產生社會效益30多億元。如今,李正名正計劃將研究重點轉向減少農藥在不同土壤中的殘留量這一研究課題……

繼往開來,書寫新“南開故事”

大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。在南開園,將愛國情懷、將“知中國,服務中國”的理想深植于心的大師還有許多:把最后的事業扎根在中國大地,為中國數學走向世界而一步一步踏出探索之旅的陳省身;響應祖國號召,毅然放棄做了幾十年的藥物化學而轉入農藥化學研究并取得一系列重要成果的楊石先;聽從恩師一聲召喚馬上放棄國外優厚待遇、沖破重重阻礙返回祖國的“院士雙星”何炳林、陳茹玉夫婦……他們都在用一生的故事,表達著對祖國深切的熱愛之情。

大師們的“南開故事”,也激勵著一代代南開學者奮勇直追,不斷用新的故事詮釋南開大學校訓“允公允能,日新月異”的精神內涵。

在李正名卸任南開大學農藥國家工程研究中心主任后,席真接過了歷史的“接力棒”。他推動建設了我國農藥界首家產學研合作研究院,促進科研先進成果從“書架”擺上“貨架”,助推科技精準助農,為鄉村振興貢獻力量。如今,席真正積極推進科研院所與吉林省松原的種植農民專業合作社攜手,建設優質谷子經濟區,把科研人員的技術知識與農田中的實際需求結合起來,助推精準扶貧、科技興農,讓科技創新在助力鄉村振興中靶向更準、作用更大、持效更久。

而申泮文對于中國高等化學教育的期盼也正在變成現實。如今的南開大學化學學科帶頭人陳軍,是自1977年恢復高考以來南開大學本科生中走出的第一位院士。中學時一本《中學生數理化》,讓陳軍記住了楊石先、高振衡、何炳林、申泮文這些令南開化學熠熠生輝的名字。2002年,陳軍在日本三年的工作合同到期,毅然回國,加入南開大學化學學院。此后十余年,他相繼發表SCI收錄論文約400篇,獲授權發明專利26項。今年,他又帶領團隊刷新了鋰離子電池正極材料容量的世界紀錄。“南開化學入選了‘雙一流’建設學科名單,我們一定要抓住機遇,肩負起責任,實現日新月異的發展!”陳軍這樣說。

《中國教育報》2019年11月07日第4版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.