據電子科技大學官方微信微博消息,11月14日國際著名期刊《Science》以“first release”形式刊發《超導-絕緣相變中的玻色金屬態》(Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition)。電子科技大學電子薄膜與集成器件國家重點實驗室博士生楊超(導師李言榮院士)為第一作者,熊杰教授為通訊作者,張萬里教授、李言榮院士為共同作者。這是該校首次以第一單位在《科學》正刊上發表研究成果,該發現是在該校國家重點實驗室做出的原創成果,標志著電子科技大學在高溫超導量子相變領域取得了重大研究進展。

電子科技大學新浪微博消息截圖

電子科技大學微信截圖

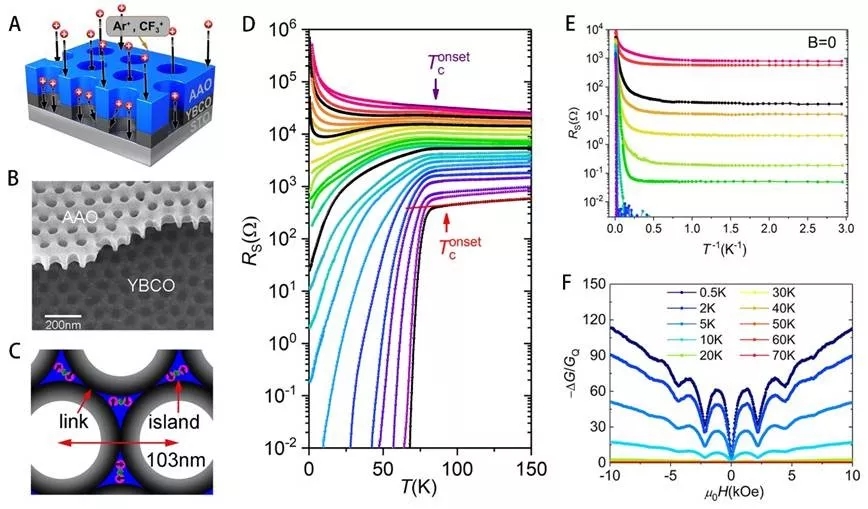

量子材料以及量子相變是本世紀凝聚態物理與材料領域的研究熱點。自高溫超導發現以來,二維量子金屬態的存在及其形成機制是三十多年來國際學術界一直懸而未決的重要物理問題。電子科技大學張萬里、熊杰研究團隊與北京大學王健教授團隊、林熙研究員課題組、北京師范大學劉海文研究員、清華大學姚宏教授、美國布朗大學James M. Valles Jr 教授、Jimmy Xu教授等合作首次在高溫超導納米多孔薄膜中完全證實了量子金屬態的存在。通過調節反應離子刻蝕的時間,在高溫超導釔鋇銅氧(YBCO)多孔薄膜中實現了超導—量子金屬—絕緣體相變。通過極低溫輸運測試發現,超導、金屬與絕緣這三個量子態都有與庫珀電子對相關的h/2e周期的超導量子磁導振蕩,證明量子金屬態是玻色金屬態,揭示出庫珀對玻色子對于量子金屬態的形成起到了主導作用。

該工作得到了美國科學院院士、斯坦福大學Steven A. Kivelson教授的高度評價,評論文章發表在凝聚態物理雜志俱樂部上。Steven教授指出:“對于量子金屬起源的探索將會改變我們對量子材料的認識,將極大推動量子器件領域的發展”。這一發現為國際上爭論了三十多年的量子金屬態的存在提供了有力的證據,并為研究量子金屬態提供了新思路。

圖A-C:納米多孔超導薄膜示意圖;圖D-E:電阻溫度輸運曲線;圖F:量子磁導振蕩曲線

量子材料以及量子相變是本世紀凝聚態物理與材料領域的研究熱點。量子相變與傳統的熱力學相變不同,是在絕對零度下調節非熱力學參量(如磁場、摻雜、壓強、無序度等)而發生的相變,相變點附近量子漲落而非熱漲落起了重要作用。作為量子相變的經典范例,二維超導-絕緣體相變以及超導-金屬相變研究獲得了2015年美國凝聚態物理最高獎巴克利獎。在二維超導的量子相變過程中,除超導態與絕緣態兩種基態外,是否存在量子金屬態一直是理論與實驗上爭論的焦點。根據安德森標度理論,由于量子干涉效應以及相位相干長度在零溫下發散的特性,載流子在趨于絕對零度時會表現出局域化效應,因此理論上不存在二維量子金屬態。盡管實驗上在各種二維超導體系發現了量子金屬態的可能跡象,但受低臨界溫度的制約以及外界高頻噪聲的影響,二維量子金屬態的存在及其形成機制仍存在著巨大的爭議,是三十多年來國際學術界一直懸而未決的重要物理問題。

微博網友評論截圖

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.