個(gè)子不高,一身使不完的勁兒,平時(shí)對(duì)學(xué)生很嚴(yán)厲,但學(xué)生私下里都叫她“小美”,這稱呼里一半是敬意,一半是溫情。她就是內(nèi)蒙古呼倫貝爾市牙克石第二中學(xué)教師——張富美。2024年,她獲得“全國(guó)優(yōu)秀教師”榮譽(yù)。

提燈引路 35年薪火不盡

三尺講臺(tái),一站就是35年。

1989年,懷揣著對(duì)教育事業(yè)的滿腔熱情,師范畢業(yè)的張富美毅然回到家鄉(xiāng),扎根基層。“成為一名老師,其實(shí)是把小時(shí)候的理想變成了現(xiàn)實(shí)。”張富美說(shuō)。

“別人總覺(jué)得教育是三言兩語(yǔ),其實(shí)這個(gè)過(guò)程十分漫長(zhǎng)。”張富美說(shuō)。她曾經(jīng)想過(guò)放棄所謂“屢教不改”的學(xué)生,但轉(zhuǎn)念一想,也許自己的堅(jiān)持,會(huì)幫助學(xué)生走上一條截然不同的道路,“每到這時(shí)候,就告訴自己必須要有耐心。”

帶著這份全心全意為學(xué)生著想的心,張富美慢慢知道了怎么和學(xué)生、家長(zhǎng)相處。

畢業(yè)多年的學(xué)生趙中楷回憶起張富美,會(huì)用“理性、嚴(yán)格、但是有親和力”這樣看似矛盾的形容。他說(shuō),張富美總是能精準(zhǔn)捕捉學(xué)生的心理,平時(shí)對(duì)他們要求非常嚴(yán)格,可一旦情緒有波動(dòng),她總能第一個(gè)察覺(jué),適時(shí)給予鼓勵(lì)。“我考高分的時(shí)候,張老師對(duì)我很嚴(yán)厲的,成績(jī)退步了,她又給我很多肯定,果然下次考試我又拿回了第一。她總能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)給學(xué)生提供幫助,這就是張老師的個(gè)人魅力,明明很嚴(yán)格,卻不讓人覺(jué)得疏遠(yuǎn)。”

張富美說(shuō),其實(shí)和學(xué)生相處沒(méi)有那么復(fù)雜,你對(duì)他好他就對(duì)你好,秘訣就是以真心換真心。在她心中,每個(gè)孩子都是鮮活的、不同質(zhì)化的個(gè)體,未來(lái)的路不盡相同,也不必相同,重要的是努力做到自己的上限。

這和她教的數(shù)學(xué)學(xué)科“不謀而合”,如果每個(gè)學(xué)生都是一道數(shù)學(xué)題,她希望幫助找到那個(gè)最優(yōu)解。

錘煉技能 授業(yè)解惑的明燈

對(duì)個(gè)體差異的尊重,貫徹到了張富美的教學(xué)工作上。她認(rèn)為教授知識(shí)既不能千篇一律,也不能頑固守舊,要時(shí)常研究,常講常新。

“傳幫帶”是張富美數(shù)十年如一日的堅(jiān)持。她積極承擔(dān)為年輕教師進(jìn)行教學(xué)指導(dǎo)的青藍(lán)工程工作,幫助年輕教師快速成長(zhǎng)。在她悉心指導(dǎo)下,一批又一批青年教師迅速成長(zhǎng)為教育教學(xué)骨干,為學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展注入了源源不斷的活力。

青年教師張亞男對(duì)張富美的第一節(jié)課印象深刻,她記得那是一節(jié)習(xí)題課,張富美并沒(méi)有按照順序講題,而是根據(jù)相關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)跳躍性講解。張亞男說(shuō):“專業(yè)性強(qiáng),不照本宣科,工作幾年后,我還在借鑒張老師的一些講課方式,教學(xué)上碰到需要權(quán)威解答的時(shí)候,第一時(shí)間想到的就是去問(wèn)張老師。”

“對(duì)老師來(lái)講,光教學(xué)不研究勢(shì)必很膚淺,光研究不走向講臺(tái)肯定是空話。”張富美說(shuō)。

作為一名一線教師,她探索課堂教學(xué)改革,積極參與課題研究,撰寫多篇論文,其成果得到普遍推廣。她多次在全市繼續(xù)教育和骨干教師培訓(xùn)會(huì)上講座,為廣大教師傳經(jīng)送寶。她還積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,多次參加“國(guó)培送課下鄉(xiāng)”活動(dòng),為更偏遠(yuǎn)地區(qū)的教師送教上門。

個(gè)人微光 點(diǎn)亮希望之光

張富美是個(gè)“姐味兒”很重的人,身邊的同事見(jiàn)了她都喊“姐”“大姐”。和她共事多年的李偉說(shuō),同事之間有需要她幫忙的事,她永遠(yuǎn)都不求回報(bào),傾囊相授。有一次她去比賽,張富美抽出自己的時(shí)間幫她練習(xí),給她建議,把她的事當(dāng)成自己的事。

“從來(lái)不藏著掖著,也不怕你搶了她的,就是那種盡力把她會(huì)的全都教給你的人。”李偉說(shuō)。

每屆新入學(xué)的學(xué)生都盼著能進(jìn)她帶的班,在孩子們心中,她是良師,更是益友。為了更好地了解學(xué)生,她堅(jiān)持家訪,與家長(zhǎng)們像朋友般相處,及時(shí)溝通學(xué)生情況,調(diào)整教育方法。

有學(xué)生因?yàn)榧彝埲睂?dǎo)致性格孤僻易怒,張富美知道她只是在發(fā)泄無(wú)處安放的情緒,于是一點(diǎn)點(diǎn)引導(dǎo),幫助她找到了人生的方向。張富美說(shuō):“我最擔(dān)心的事,就是學(xué)生以為所有人都放棄了她。后來(lái)這個(gè)孩子考上了一個(gè)不錯(cuò)的大學(xué),我替她感到開(kāi)心!”

每次說(shuō)起這樣的事例,張富美發(fā)自內(nèi)心的高興。她用愛(ài)和責(zé)任,點(diǎn)亮了一個(gè)個(gè)孩子的希望之光。

點(diǎn)滴付出的背后,是張富美對(duì)教育事業(yè)的無(wú)限熱愛(ài)和高度責(zé)任感。多年前,張富美的學(xué)生寫過(guò)一篇關(guān)于她的文章,題目叫《嚴(yán)師慈顏》,那是一張來(lái)自2004年的舊報(bào)紙,距今已經(jīng)有20個(gè)年頭,被張富美好好珍藏到了現(xiàn)在。

“這就是我的人生意義吧,做一名好老師,僅此而已。”張富美說(shuō)。(中國(guó)教育報(bào)-中國(guó)教育新聞網(wǎng) 特約通訊員 蘇勤)

張富美幫助學(xué)生答疑解惑 內(nèi)蒙古教育廳供圖

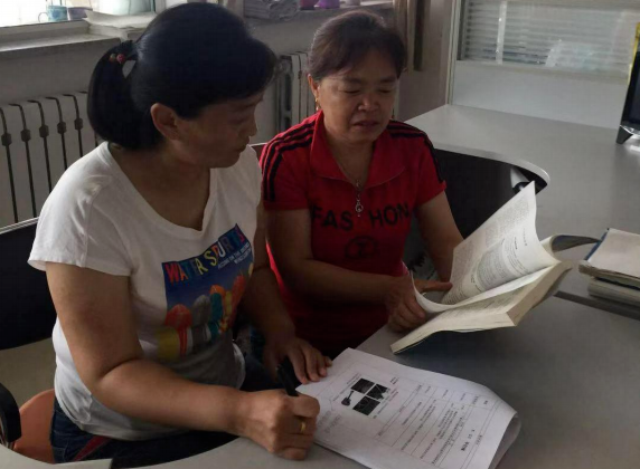

張富美為年輕教師進(jìn)行教學(xué)指導(dǎo) 內(nèi)蒙古教育廳供圖

張富美組織校園文化活動(dòng)時(shí)和學(xué)生的合影 內(nèi)蒙古教育廳供圖

工信部備案號(hào):京ICP備05071141號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120170024

中國(guó)教育報(bào)刊社主辦 中國(guó)教育新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.