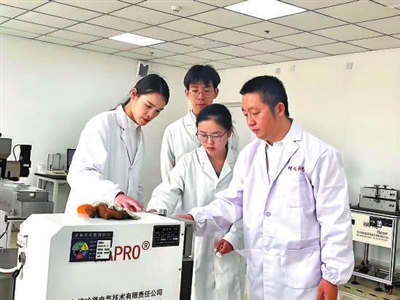

安徽建筑大學教授王平與團隊在“科研特區”概念驗證中心調試設備。 學校供圖

“嗞——”

望著一輛滿載12噸改性功能材料的貨車駛出產業園,安徽善建新材料有限責任公司董事長王平仍覺得有些恍惚,兩年前他差點兒賣掉專利,與估值3000萬元的公司失之交臂。

改變這一切的,是去年10月安徽建筑大學設立的名為“科研特區”的破浪探索。

一年來,“科研特區”,“特”在哪里?

困局:

專利鎖在實驗室里

王平的另一個身份是安徽建筑大學復雜工程材料高性能化研究團隊領頭人。

2021年,團隊開發出了提高生物基材料加工穩定性的功能助劑SMG-E。2023年,第九屆中國(上海)國際技術進出口交易會上,這一功能助劑及用其改性的汽車內飾材料吸引了一家國外企業,提出用200萬元買斷專利。王平頭一次遇到這種事,拿不準主意,便請教學校科技成果轉化處處長仲勇,得到回復:“你若缺錢便賣了,不缺就自己轉化。人嘛,一輩子總要做點兒事。”

高校科技成果賦權涉及國有資產使用、處置,作價投資、合作轉化等方式,以及權責關系和利益分配,較為復雜。雖然2021年,安徽省開始探索“賦權+轉讓+約定收益”模式,但安徽建筑大學沒有科技成果孵化園區,缺乏高價值專利培育條件等,王平感到迷茫無措,便將這件事擱置了。

時間轉到2024年9月,合肥舉行第七屆世界制造業大會,安徽建筑大學新任黨委書記馬文革現場參觀王平的一系列科研成果后大為震撼,當即提出去實驗室考察。

那是位于老校區的一棟20世紀50年代的老房子,面積只有30多平方米,里面塞滿了實驗儀器和各種材料,環境簡陋。

破局:

從500㎡科研用房開始

2024年10月,安徽建筑大學設立“科研特區”,實行“賦權+轉讓+約定收益”模式,主要出臺三項保障政策,其中之一是為“科研特區”團隊提供優先的資源配合,在學校國土大空間數據中心設置科研和辦公用房,原則上工科學科團隊不低于200㎡,文科團隊不低于100㎡。

王平忐忑提交了500㎡實驗室用房需求,沒想到,一天午休時,時任校長黃顯懷突然造訪,帶著他頂著烈日在國土中心一間一間地看房子,最終選定5間科研用房。

“全省沒有一名普通教師有這么大的實驗室,你享受的待遇可不一般!”仲勇拍著王平的肩膀打趣道。

學校為科技成果轉化提供了科學合理的制度保障,但是成立公司、分配股權等一系列商業運作事宜,又該找誰?

合肥產投集團一向注重挖掘高校科研成果,得知王平團隊情況后,積極對接,幫他設計了個人股、員工股、資本股三種股權架構,旗下子公司肥西產投為其提供一系列極具吸引力的優惠政策,不僅給予大幅度稅收減免,并設立種子基金,助力團隊科研成果產業化。

2024年12月,善建公司取得營業執照,今年1月,公司批量生產。從設立特區到成立學校首家以科技成果賦權的落地企業,短短4個月,走完了過去幾十年未竟之路。

探索:

團隊來了技術經理人

王平團隊的成功讓安徽建筑大學很多不敢轉、不愿轉、不會轉的教師動了心思。藝術學院副院長張樂主動找到仲勇,試探性地詢問:“藝術設計、專有技術能不能進行科技轉化?”

與王平團隊憑借自身力量從“0”到“1”完成技術熟化、依靠學校和政府走上從“1”到“10”商業之路不同,張樂團隊則處于從“0”向“1”的蝶變中,面臨技術成熟度不高、應用場景不清晰、市場客戶群體不聚焦等代表性問題。此外,藝術類作品創意價值的評估、版權歸屬的界定等方面都存在更為復雜的問題,僅靠學校無法處理。

不如把專業事交給專業人。張樂想到了學長張文——一個在媒體、文化行業闖了20多年,頗有建樹的技術經理人。

近年來,安徽全力打造“科技大市場”,不斷優化技術經理人隊伍,安徽建筑大學設立“科研特區”后出臺管理辦法,打造高質量技術經紀人隊伍。

在利好政策加持下,張樂邀請張文加入團隊,幫助搭建與合肥文旅集團合作平臺、理清已完成藝術作品知識產權、爭取國土中心1000㎡科研用房等諸多事宜。

今年7月,張樂以37件著作權、8件實用新型作價300萬元入股,注冊成立安徽慧禾星圖文化創意有限公司,這是安徽省首家社科類成果產業化轉化落地。

輻射:

掀起科技成果轉化熱潮

前不久,王平、丁超兩名教師因科研成果轉化成績突出,被破格晉升為教授。

學校改變了傳統偏重學術的評價體系,教師在面臨職稱評審、考核評優等工作壓力時,不用在教學科研和成果轉化上作取舍,深層次掃除科技成果轉化障礙。

在榜樣的示范引領下,更多教師活躍起來:土木學院胡玉慶與機電學院方繼根牽手,跨界研究起了高效安全的高空作業新途徑;年輕的譚瑩瑩科技轉化熱情極高,打造“智巡巢湖”無人機集群賦能的巢湖水環境智能監測平臺;50多歲的高翠云全身心投入“面向多領域的通用低頻自動測試技術”,同事們都說她變得活力十足……

“科研特區”設立以來,有6支科研團隊申請入駐,學校75項職務科技成果賦權,10項可轉化成果與合肥市科技成果轉化專班“一對一”結對子。

馬文革表示,學校將調研“雙一流”高校先進做法,出臺“科研特區”細則,加大推進力度,孵化4到5個產業化項目。

破浪聲未歇,更深遠的潮涌已至。

高校科研成果轉化正重塑區域創新版圖。自2012年起,合肥聯動高校與院所建成38家新型研發機構,孵化企業1159家,象牙塔里的“破浪聲”,已匯入合肥“創新高地”的澎湃潮音,與國家戰略同頻激蕩。

《中國教育報》2025年11月03日 第04版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育報刊社主辦 中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.