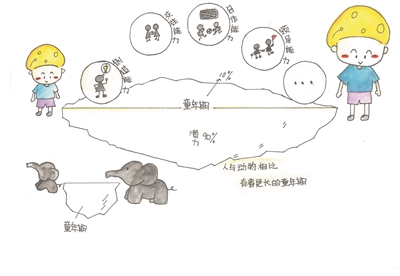

人與動物相比,有著更長的童年期。這意味著人具有比動物更大的發展空間和發展潛力,得以應對更加復雜的生存環境。

適應未來發展的各種能力需要較長的童年期進行學習與奠基。如果人為縮短童年期,跳過幼年大量的感性經驗積累,提前進入更高年齡階段的概念符號學習,可能會形成一種機械記憶式的學習,喪失變通和理解的靈活性,進而難以適應不確定的未來生存環境。

我們知道,幼年期的孩子是從生活、游戲等活動中學習,以直接感知、實際操作和親身體驗的感性經驗為基礎的。這樣的學習一定會過渡到書本學習、理性思考,過渡到基于間接經驗的學習。但這樣的過渡不能太急。拔苗助長產生的早熟的果實并不甜美,這些道理我們都懂。

如果我們去看一看小學的語文、數學,尤其是小學中、高年級,就會發現其中很多學習需要生活經驗。相當多的小學生不會做題,不是因為不識字、不會運算,而是因為生活經驗不豐富,讀不懂某道題、某句話的意思。

如果能遵循孩子學習、發展的規律和特點,就不會出現網絡上家長因輔導孩子作業而崩潰的現象。因為讀不懂、聽不懂,意味著孩子缺乏相應的感受、體驗,理性缺乏感性的基礎。

(作者系四川師范大學教授、中國學前教育研究會游戲與玩具專委會主任)

《中國教育報》2019年10月13日第1版

工信部備案號:京ICP備05071141號

互聯網新聞信息服務許可證 10120170024

中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用

Copyright@2000-2022 www.junhanjc.com All Rights Reserved.